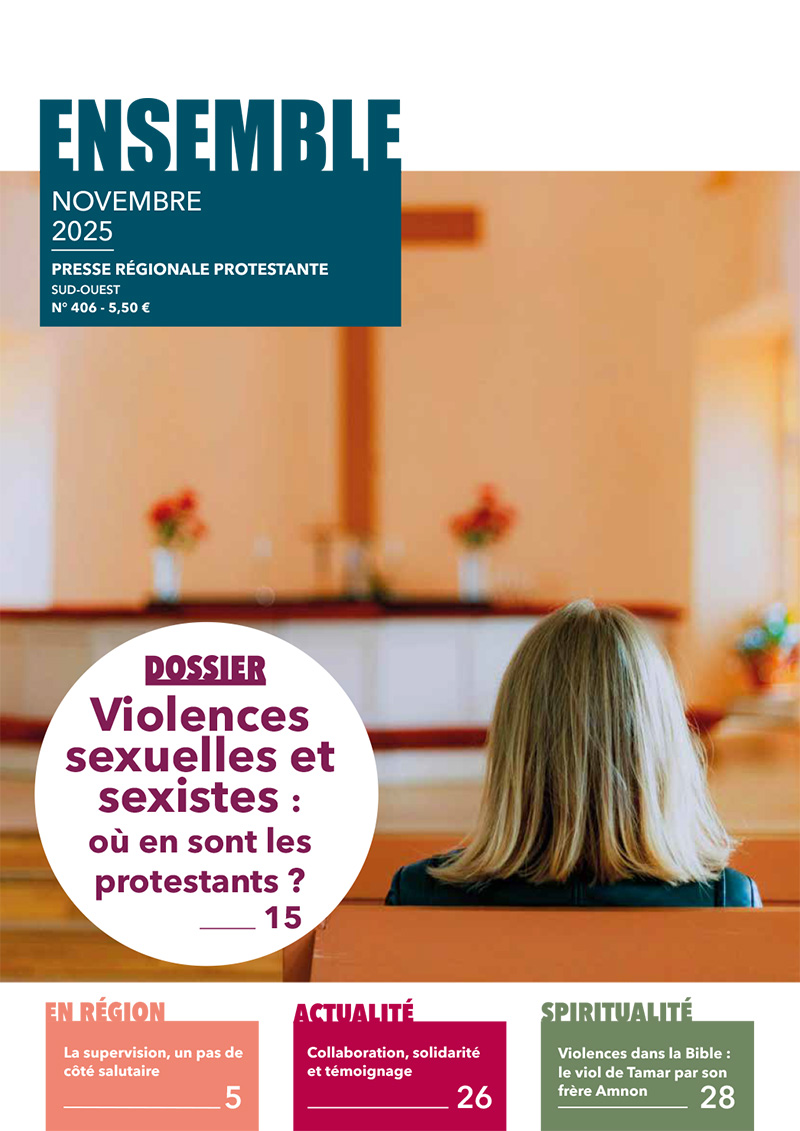

Cette compréhension spécifique repose sur la distinction, soulignée par les réformateurs, entre l’Église invisible, que Dieu seul connaît, et l’Église visible, institution humaine. Par conséquent, « aucune Église particulière ne peut prétendre délimiter l’Église de Jésus Christ » (Constitution de l’EPUdF).

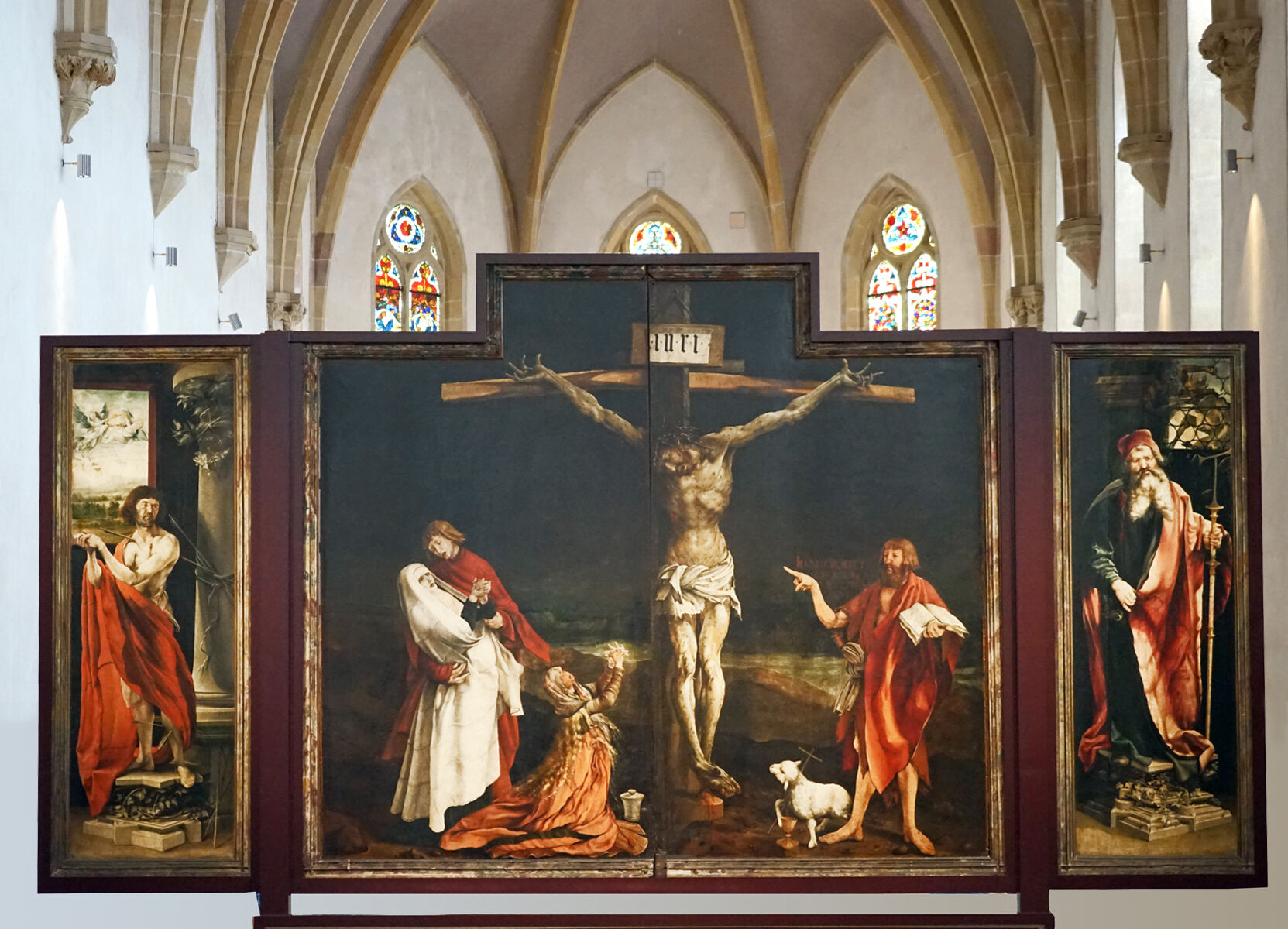

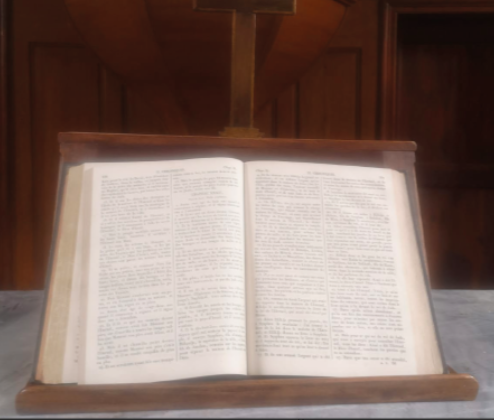

Nous avons reçu l’arbre de résistance spirituelle où peuvent nicher tous les oiseaux possibles © aitoff/Pixabay

Libérées par et pour la parole

Cette affirmation devrait libérer de toute crispation excessive à l’égard de l’institution ecclésiale, ses limites et ses fragilités. Ne se définissant pas par la qualité de ses membres, décentrée et dépréoccupée d’elle-même, l’Église visible peut se consacrer pleinement à l’annonce de la Parole de Dieu qu’elle a reçue et qui la fonde. Destinataire de l’Évangile, elle est son agent de transmission. Telle est sa raison d’être. « L’Église est missionnaire par définition… missionnaire de naissance » (Daniel Marguerat).

Elle doit donc être organisée de telle sorte que ses diverses activités aient pour visée essentielle de partager l’Évangile avec le plus grand nombre. Une hospitalité d’autant plus large que personne ne peut limiter l’amour de Dieu ni se substituer à Lui en érigeant des critères définitifs d’appartenance à l’Église. Celle-ci n’est pas parfaite, ni faite de chrétiens parfaits !

Accueillir et sortir de l’entre-soi

Cette compréhension de l’Église visible par les réformateurs dessine ainsi le visage d’une Église pour la multitude. Expression qui peut faire sourire si on pense au caractère minoritaire et disséminé du protestantisme français. En fait, elle ne décrit pas une réalité sociologique mais désigne, pour l’Église visible, un projet missionnaire et diaconal. Une tâche d’accueil et d’accompagnement de tous, notamment, aujourd’hui, de celles et ceux qui ne sont pas issus du sérail historique protestant. Ce ne sont pas des fidèles au sens habituel du terme. Ils choisissent certains moments ou occasions de leur existence pour vivre quelque chose dans une communauté ecclésiale.

Les raisons de leur démarche sont diverses : quête de sens, d’identité, de reconnaissance, de relation, particulièrement en situation d’incertitude, détresse matérielle, affective ou existentielle, recherche spirituelle, désir de croire… Notre compréhension de l’Église exige et autorise cette ouverture et cet accueil.

Écouter et déplacer, un chemin vers Dieu

Pour autant, il n’est pas simple de faire place à une telle diversité de démarches, souvent individualisées, chacun avançant à son rythme. Cela implique de se laisser déranger et déplacer, de renoncer à un entre-soi historique, amical, théologique, social… qui ne rassemblerait que des semblables, avec leurs habitudes, leurs codes, leurs langages, compréhensibles par les seuls initiés !

En même temps, si cette Église pour la multitude est là pour tous, elle n’est pas là pour tout. S’il importe d’écouter et accueillir avec respect et bienveillance, s’il convient de se laisser interroger dans nos pratiques et nos convictions, il faut aussi faire clairement entendre la Parole qui désigne le Christ et conduit à Dieu. C’est cette hospitalité et cette fidélité que permet notre compréhension de l’Église visible.

On en voit la pertinence et l’urgence dans une société sécularisée, minée par une crise du sens et désertée par l’espérance. Comme l’écrit Élisabeth Parmentier : « Pour porter notre vie ici-bas, nous avons reçu l’arbre de résistance spirituelle : c’est l’Église, graine devenue arbre aux immenses ramifications, où peuvent nicher tous les oiseaux possibles. »