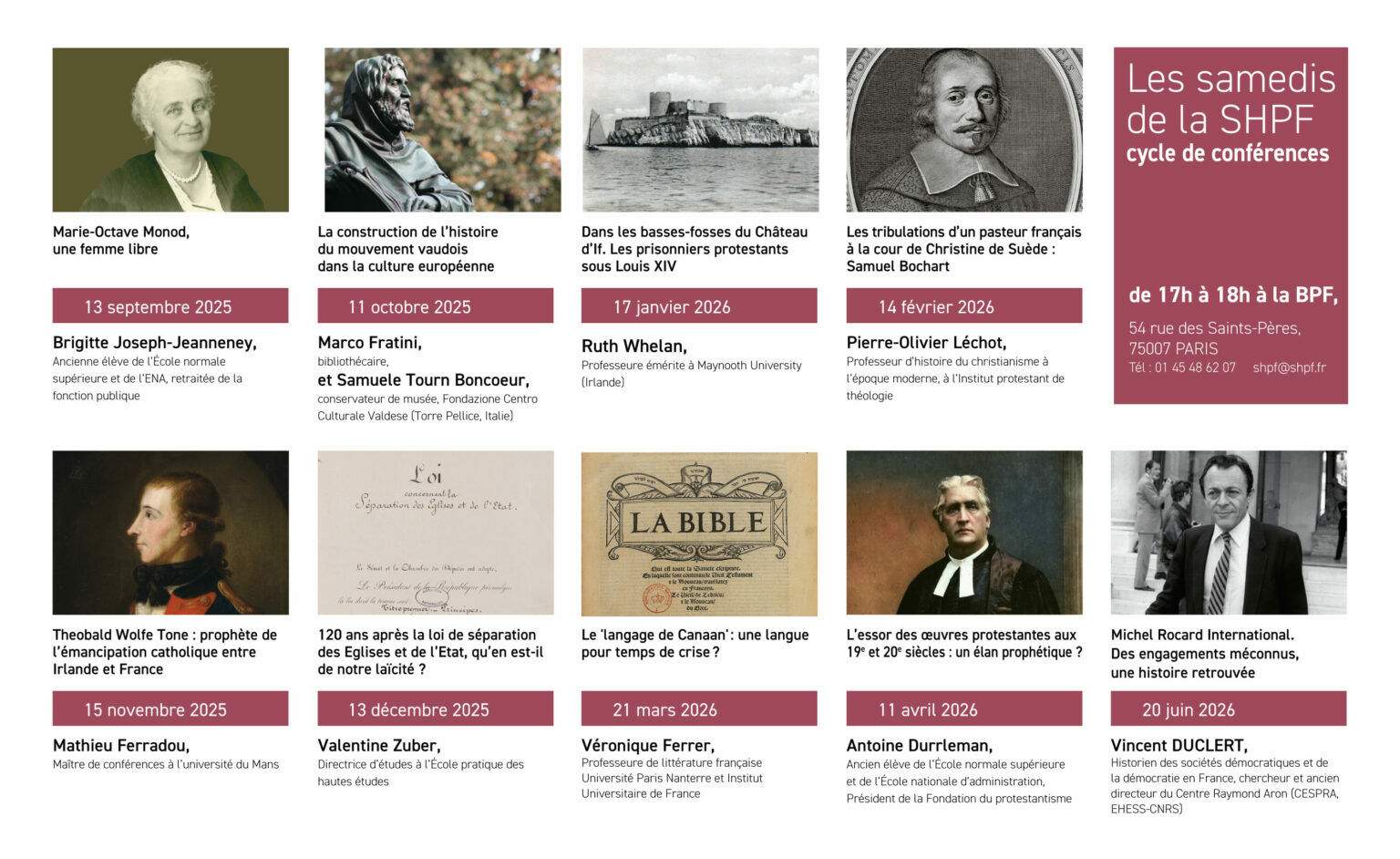

À partir de 1661, le jeune Louis XIV décide d’administrer seul le royaume. Sa politique est celle d’une centralisation générale que l’on a appelé « absolutisme ». Cette forme de pouvoir se résume en une formule : « Une foi, une loi, un roi ». Mais le roi rencontre une embûche dans son entreprise : son grand-père Henri IV avait signé en 1598 l’édit de Nantes tolérant l’exercice du culte réformé dans le royaume. Pour la première fois en Europe, deux confessions pouvaient alors coexister. Pour Louis XIV, cette situation représentait un risque de contre-pouvoir, une altération de son absolutisme, voire d’une ingérence étrangère car les protestants ont toujours été soupçonnés d’être trop proches des nations européennes, notamment de l’Angleterre… Il fallait donc tout tenter pour éradiquer le protestantisme.

Durant vingt ans, l’édit de Nantes va être appliqué « à la rigueur », c’est-à-dire en amoindrissant la tolérance et interdisant peu à peu tout ce que l’édit ne mentionnait pas. Ainsi des temples sont rasés car jugés trop proches d’édifices catholiques, le chant des psaumes prohibé de l’espace public, les synodes et colloques des Églises réformées empêchés de se tenir.

Pour encourager l’abjuration, Pélisson, homme de lettre initialement protestant, crée en 1675 la caisse des conversions. L’idée est simple : donner de l’argent aux protestants en échange de leur conversion. Le succès n’est pas au rendez-vous…

La législation se durcit donc encore. Des temples sont à nouveau détruits. L’enseignement protestant est démantelé depuis les écoles jusqu’aux académies (les protestants avaient alors quatre universités : Saumur, Sedan, Die et Montauban puis Puylaurens). Les chambres mi-partis (soit la parité entre catholiques et protestants dans certaines institutions) sont dissoutes. Enfin, on en vient à interdire certaines professions à ceux de la « religion prétendue Réformée » : notaire, sage-femme, médecin… On interdit aux protestants d’épouser des catholiques et ces derniers ont défense de se convertir au protestantisme.

Ces arrêts et mesures vexatoires exercent une pression toujours plus forte envers les protestants qui abjurent par intérêt mais sans aucune conviction.

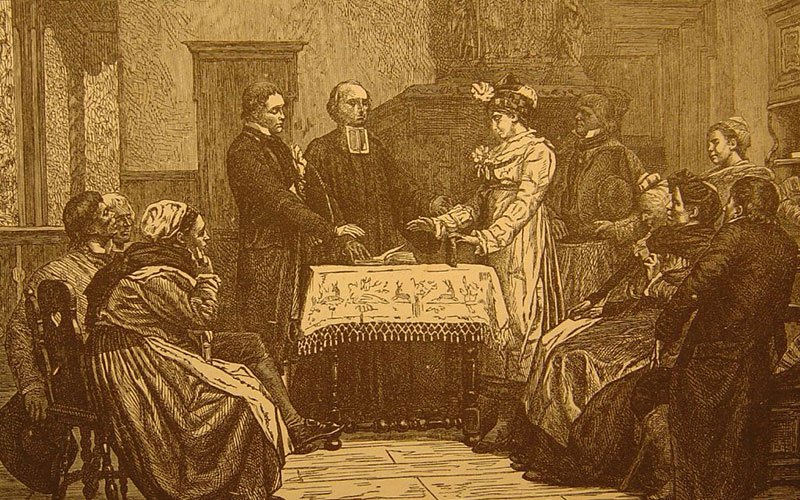

Cependant, il y a toujours trop de protestants en France ! En 1681, le ministre de la Guerre, Louvois, lance de nouvelles opérations : les dragonnades. Le principe est simple : loger des militaires dans les foyers protestants jusqu’à obtenir leur conversion. Ces « missionnaires bottés » exercent une terreur dans tout le pays depuis le Poitou en 1683 (30 000 abjurations en trois mois) jusqu’en Brie en 1685 en passant par le Languedoc et le Dauphiné. Les résultats sont probants : les protestants se convertissent en masse pour éviter les pillages, viols, destructions et tortures infligés par les dragons.

Aussi, à l’automne 1685, ce n’est pas moins de 400 000 protestants qui se sont officiellement convertis au catholicisme. Aux yeux du roi, le protestantisme est vaincu, l’édit de Nantes rendu caduque.

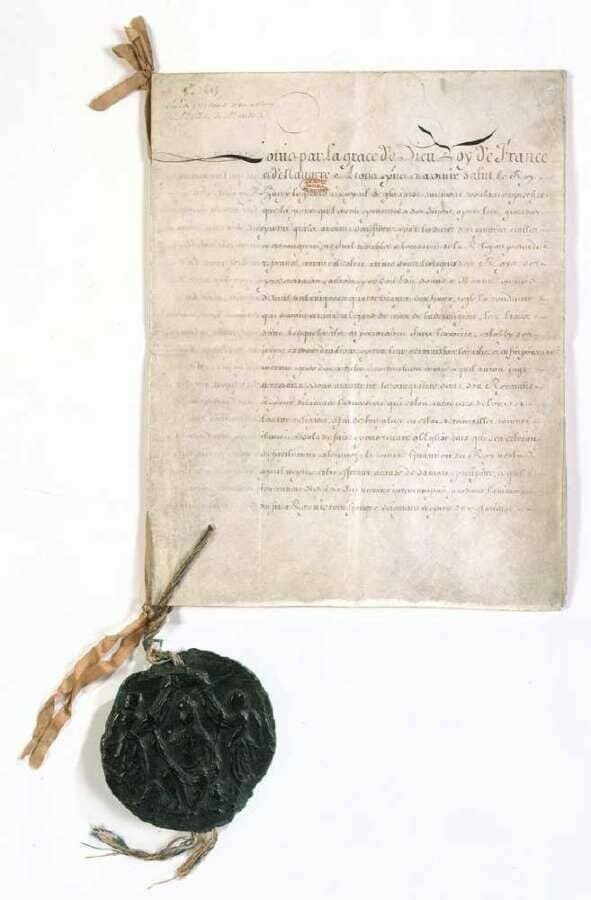

C’est ainsi que ce 18 octobre 1685, Louis XIV signe l’édit de Fontainebleau qui interdit l’exercice du culte réformé sous peine de mort, emprisonnement ou condamnation aux galères. Il ordonne la destruction des temples qui restent. Il est défendu aux protestants de quitter le royaume. Quant aux pasteurs ils n’ont que deux choix pour éviter la mort : l’exil ou la conversion.

Peu de voix se font entendre pour dénoncer cet édit. On citera Vauban qui rédige en 1689 un Mémoire pour le rappel des huguenots, bien conscient que la fuite des protestants vers les pays du Refuge (Suisse, Allemagne, Provinces-Unies, Angleterre…) fragilise l’économie du royaume.

S’ouvre alors pour le protestantisme français un nouveau siècle : celui de la clandestinité et de la résistance, le Désert.