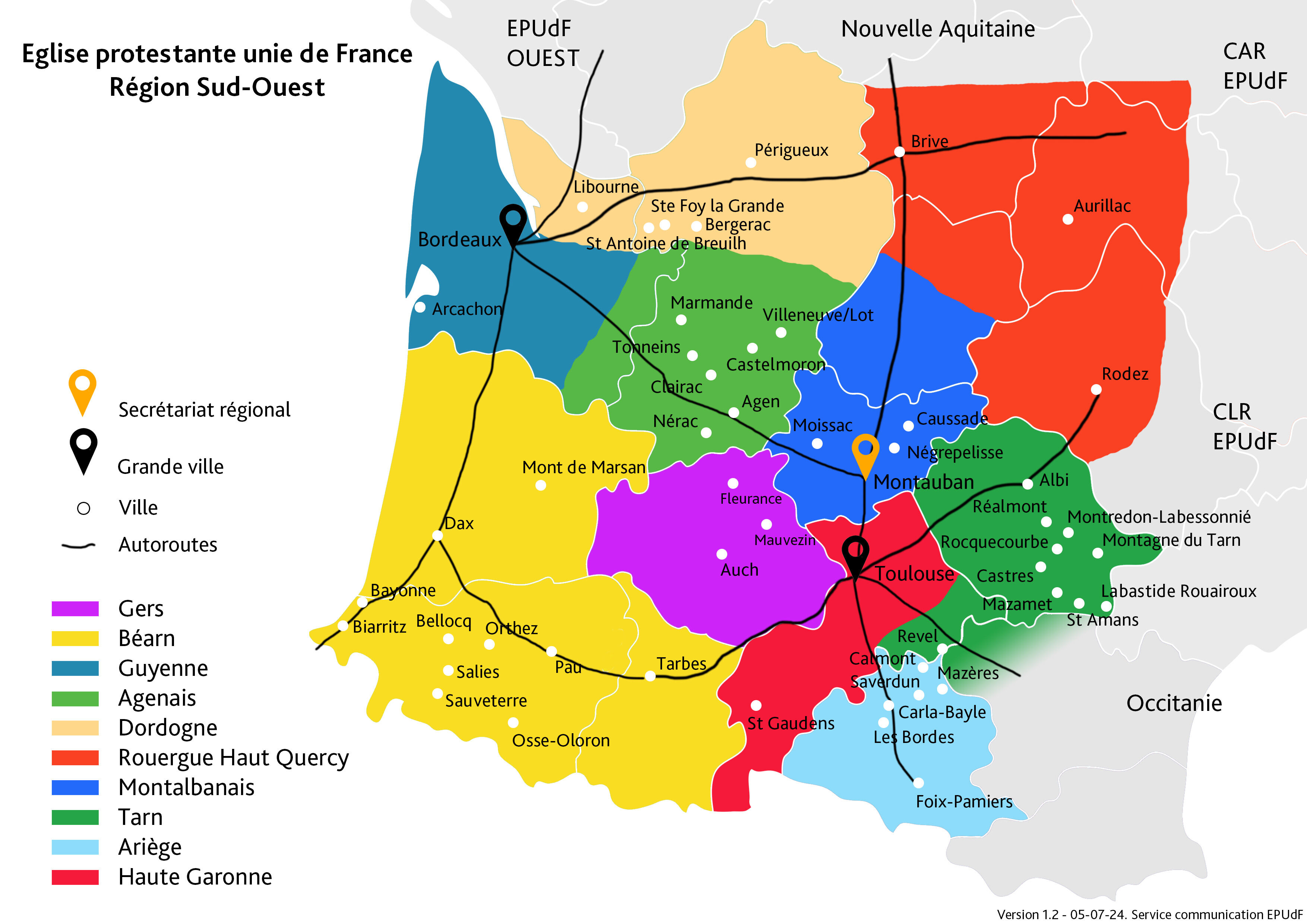

Parmi la délégation du Sud-Ouest, des voix délibératives (Isabelle Bousquet, Flora Leroy-Forgeot, Esther Pin, Roland Grange, Henri Seillan, les pasteur·e·s Corinne Gendreau, Pierre-Alain Jacot, Pascal Lefebvre, Véronique Técher-Joliez et Marie-Françoise Vialard) et des voix consultatives (Anne-Marie Feillens et Corinne Rives) ont participé à ce synode qui a vu, entre autres, le renouvellement des instances nationales et la création du ministère de diacre. C’est d’abord le fonctionnement même du Synode qu’ont apprécié les délégués, partant d’un « énorme travail de synthèse et de réflexion mené à partir des contributions régionales, modifié encore suite aux propositions émanant des ateliers, des débats en plénière, des amendements, jusqu’au vote final » (Corinne Gendreau).

Ce mode de fonctionnement a permis la vivacité des débats, en particulier ceux touchant à des questions cruciales pour notre région, comme celui des violences sexuelles ou du manque de pasteurs : « J’ai apprécié d’apprendre que la valorisation des acquis de l’expérience professionnelle (VAE) était acceptée autant dans un parcours d’études pour le ministère de pasteur que pour le ministère de diacre qui a été voté, au cours de ce synode, pour une expérimentation sur cinq ans. C’est une question importante car la VAE peut permettre de gagner du temps sur le déroulement des études, alors même que les paroisses sont en demande de ministres », explique Véronique Técher-Joliez.

Au vu de la densité des travaux, le temps imparti pour les sessions de groupe s’est parfois révélé trop court, et certains délégués ne cachent pas leur frustration. Le synode régional leur donnera l’occasion, les 7, 8 et 9 novembre prochains, de redéployer leur énergie.

Les vœux, particulièrement abondants, ont donné lieu au rappel d’une procédure peu usitée pour les traiter

Une procédure méconnue pour faire face à l’abondance de vœux

Davantage que les années précédentes, j’ai vécu ce synode au rythme des propositions de vœux, particulièrement nombreuses cette année, ce qui a nécessité une collaboration plus resserrée que d’habitude entre les porteurs de vœux, la modérature, et la Commission des affaires générales, chargée d’aider le Synode à se prononcer sur chacun de ces vœux. Cette année, la seule lecture des vœux occupait la quasi-totalité du temps imparti. La procédure habituelle d’examen des vœux n’étant pas possible faute de temps, il a fallu trouver dans le règlement du Synode un moyen de procéder plus rapidement. Ce moyen existait, mais avait été très peu utilisé les années précédentes. Il a fallu convaincre la modérature, les rapporteurs et les synodaux de l’utilité de cette procédure inhabituelle, quitte à prendre un peu de temps au départ pour l’expliquer, mais faire le pari d’en gagner bien davantage par la suite. Un des rapports évoquait la nécessité en Église de faire travailler l’intelligence collective pour relever de nouveaux défis. Il me semble que le synode a bénéficié de cette intelligence collective pour cheminer avec ce paquet de vœux, en adopter certains et en transmettre d’autres aux différentes instances de notre Église.

Plusieurs vœux traitaient de la thématique des abus ou du harcèlement. Le synode n’a pas pu prendre le temps de rédiger un texte commun, reprenant chacun des aspects de chacun des vœux. Cela peut être perçu comme un travail qui serait inachevé. Cependant, en transmettant l’ensemble de ces vœux au nouveau Conseil national, et à travers lui à l’ensemble des Églises locales qui recevront le cahier post-synodal, c’est un reflet de la diversité et de la complémentarité de nos approches qui nous est offert.

Pierre-Alain Jacot, membre de la Commission des affaires générales