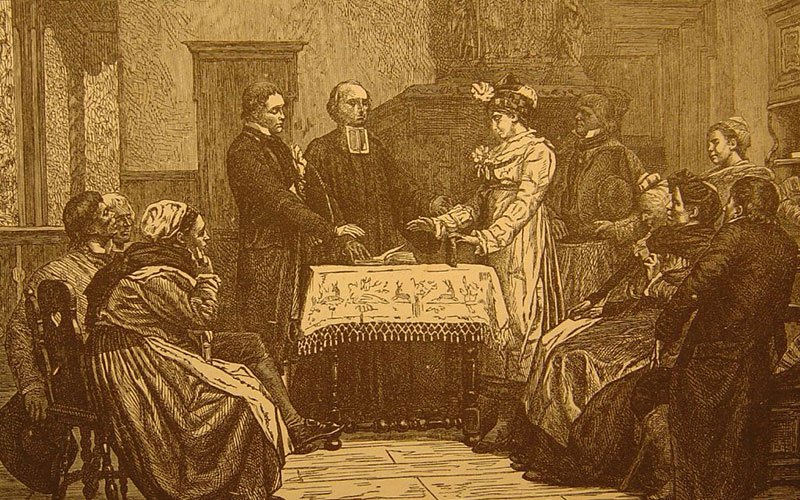

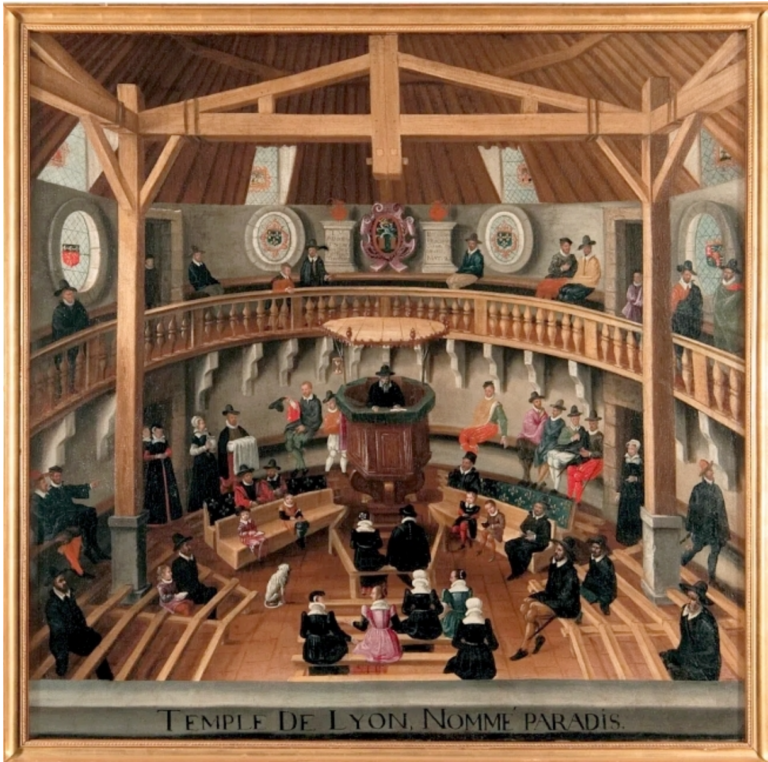

Mise en contexte : un temple éphémère

La ville de Lyon, dirigée par les protestants lors de la Première Guerre de Religion, est rétrocédée au pouvoir royal en 1563. Commence alors une période de coexistence des deux confessions. Les églises sont rendues aux catholiques, du moins celles qui n’ont pas été détruites, tandis que les protestants peuvent ériger leurs temples. La ville en compta trois dont celui-ci construit rue des Estableries. Il nous est connu par ce tableau mais également grâce à des dessins aujourd’hui à la Bibliothèque Municipale de Lyon. Le peintre Jean Perrissin, d’origine lyonnaise, en fut également l’architecte. En 1567 le temple est détruit lors de la Seconde Guerre de Religion, tandis que la cité connait en 1572 une des plus meurtrières Saint-Barthélémy du royaume. Le tableau témoigne donc d’une courte période de tolérance religieuse.

Analyse : l’organisation intérieure

Le plan du temple est centré donc de forme circulaire ou ellipsoïdale. Son origine est encore débattue, preuve de son caractère alors inédit. Il s’inspirerait du temple de Salomon, du moins tel qu’on le voyait au XVIe siècle. Mais il pourrait aussi être un témoin de l’architecture de la Renaissance. L’Italien Serlio remet alors au goût du jour la Tholos, un temple antique circulaire. D’autres historiens pensent que ce plan s’inspire du théâtre élisabéthain… Autre originalité, l’édifice est entièrement en bois.

Le décor est plus simple à interpréter. Au centre la chaire avec un abat-son, entourée de bancs et d’une galerie haute. Des vitraux arborent des fleurs de lys en signe de fidélité au pouvoir royal ou les armes de la ville de Lyon, un lion associé à trois fleurs de lys. Dans la galerie au centre on peut lire sur les tables de la loi : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout cœur / Et ton prochain comme toy mesme. » Mat.22. Le décor d’un temple réformé est déjà fixé : aucun tableau, aucune statue mais les Écritures.

La présence d’un chien – un des rares à écouter le pasteur – peut avoir deux significations. Soit il incarne la fidélité (aux Écritures ?), soit il exprime la non-sacralité du temple, simple lieu d’écoute. Ce décor comme les personnages présents renvoie à une liturgie, c’est-à-dire à des pratiques ecclésiales.

Au-delà de l’œuvre : une liturgie en devenir

La présence de la chaire au centre rappelle le primat de la Parole lors du culte réformé. Le pasteur s’y exprime, papiers en main. Un sablier permet de limiter son temps de parole. Placé là par le consistoire (la paroisse), il rappelle que le pasteur est certes un érudit mais en aucun cas un chef. Il doit composer avec un conseil des Anciens. On peut noter a contrario l’absence d’une table de communion. Le partage de la Sainte-Cène n’avait alors lieu qu’à de rares moments de l’année.

Le culte n’a ici rien d’ordinaire. Un couple est placé au centre dans un enclos, préfiguration du « parquet » réservé aux Anciens. Il semble attendre une bénédiction nuptiale. A gauche deux personnes tiennent une aiguière et un linge blanc, prêtes à célébrer un baptême… mais où se trouve le futur baptisé ? Aucun nourrisson n’est visible et le baptême d’adultes n’est pas une pratique des réformés du XVIe siècle. Le baptême est peut-être à venir… Jean Perrissin a peint le tableau vers 1570, donc après la destruction des lieux. Il peut s’agir d’un tableau souvenir qui rappelle à une famille deux moments majeurs : la bénédiction des parents puis le baptême d’un des enfants. Le tableau reflète aussi la hiérarchie sociale de son temps. Ainsi certains bancs ont un dossier couvert de tissu. Ils sont réservés aux notables de la paroisse, les Anciens. Certains fidèles portent une épée, expression de leur noblesse. Femmes et hommes ne se mélangent pas.

Le protestantisme, qui pour la première fois a droit de cité dans l’espace public, doit tout inventer, des lieux de culte comme une liturgie. Ce tableau témoigne de ces premiers temps de la Réforme française. Rien n’est figé, tout est à imaginer.

Pour aller plus loin :

Yves KRUMENACKER (dir), Lyon 1562, capitale protestante. Éditions Olivétan, 2009

Patrick CABANEL, Le protestantisme français : la belle histoire, XVIe – XXIe siècle, Alcide, 2017