L’une des marques fortes du protestantisme français est son philosémitisme ancien et éclatant jusqu’au dernier tiers du XXe siècle. Trois éléments me paraissent pouvoir l’expliquer.

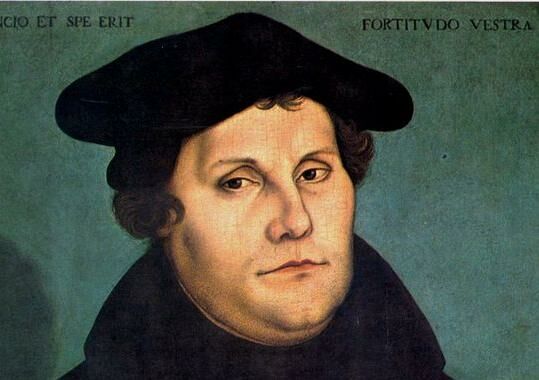

Le premier tient à la théologie de Calvin dans son maître livre, l’Institution de la religion chrétienne. Il n’est pas exagéré de dire que Calvin est le premier théologien chrétien à s’être détaché du vieil antijudaïsme qui marquait l’enseignement du christianisme face aux juifs et qui allait durer, dans d’autres confessions, y compris dans la version luthérienne du protestantisme, jusqu’à la première moitié du XXe siècle.

Calvin et les deux alliances

Le chapitre 7 de l’Institution, dans la version française de 1541, « De la similitude et différence du vieil et nouveau testament », avance que les distinctions entre les deux Testaments existent, mais « elles ne dérogent rien à l’unité que nous avons déjà mise ». Méditant les textes de saint Paul, Calvin recourt aux paradigmes de la pédagogie et du degré. « Il y a eu une même Église entre eux que la nôtre ; mais elle était encore comme en âge puéril ».

L’idée maîtresse repose sur la continuité des deux alliances ; mieux, sur la similitude et même l’identité entre elles : « C’est que l’alliance faite avec les Pères anciens, en sa substance et vérité, est si semblable à la nôtre qu’on la peut dire être une même avec icelle ; seulement elle diffère en l’ordre d’être dispensée ». Dieu a promis aux juifs la félicité terrestre, mais aussi la béatitude éternelle. « Non seulement notre Seigneur leur a fait les mêmes bénéfices qu’il nous fait, mais aussi a illustré sa grâce entre eux par mêmes signes et sacrements ».

Comme les Hébreux

En outre, et c’est là un tout autre point, définitivement mis en valeur par l’historien hollandais Heiko A. Oberman, Calvin ne s’est jamais considéré comme le réformateur de Genève, mais comme le guide d’une dissémination de petits groupes d’exilés ou de persécutés : c’est la « Reformation of the Refugees », et l’on voit quel parallèle pouvait être fait entre ces réfugiés et les Hébreux du Livre : et Calvin n’y a pas manqué.

Ce protestantisme est marqué par la souffrance, l’exil, la fidélité, et un sentiment d’élection : cette dimension « hébraïsante » de l’expérience huguenote conduit à une deuxième forme de philosémitisme. Tous les réformés ne sont pas ici concernés : ceux qui ont pris le pouvoir ou s’y sont associés, à Genève et en Suisse, aux Provinces-Unies, en Écosse, ont pu oublier les analogies de destins avec les juifs. Mais les huguenots, les vaudois d’Italie, les héritiers du hussisme en Bohème… ont pu continuer à voir dans les juifs des prédécesseurs et des contemporains en termes d’exclusion, de souffrance, de fidélité.

Au tournant du XXe siècle

C’est là un trait fondamental, qui caractérise le dreyfusisme protestant : les héritiers de Calas vivent l’affaire de l’intérieur, comme un terrible retour d’histoire (d’une Affaire l’autre), comme si ce qui était fait à Dreyfus ravivait une blessure jamais pleinement cicatrisée.

Pour donner un seul exemple, voici la lettre que Marc Boegner adresse, le 4 avril 1933, au grand rabbin de France au nom du Conseil national de la Fédération protestante de France : « Les fils spirituels des huguenots tressaillent d’émotion et de sympathie chaque fois qu’une minorité religieuse est persécutée. Et ils savent trop ce que le christianisme et, très particulièrement, les Églises de la Réforme doivent aux Prophètes qui ont frayé la voie à l’Évangile pour ne pas se sentir meurtris des coups qui frappent les fils d’Israël ».

En d’autres termes : on ne réagit pas comme les autres Français au statut des juifs, en 1940-1941, quand on sait que les siens, sous Louis XIV, ont été frappés des mêmes interdictions, de la même entreprise systématique d’asphyxie et de mise à mort sociale.

Compagnons de lutte

Il existe un troisième type de philosémitisme protestant, plus récent, plus politique. Il s’agit, surtout dans la France méridionale, d’un protestantisme laïque, de gauche, follement républicain, puis socialiste, et enfin communiste. Les Cévennes, l’Ardèche, la Drôme sont concernées : ainsi, pour citer un nom, Marguerite Soubeyran à Dieulefit, la fondatrice de l’École de Beauvallon, Juste parmi les nations, qui adhère au parti communiste en 1945.

Pour ce protestantisme-là, les juifs ont été des compagnons de lutte dans l’édification d’une république et d’une école laïques : élèves et professeurs juifs et protestants se retrouvaient nombreux dans les lycées publics, surtout ceux de jeunes filles dont l’initiateur a été le député d’origine juive Camille Sée et dont la formatrice des premières générations d’enseignantes et directrices, à l’École normale supérieure de Sèvres, a été la fille de pasteur Julie Velten (Mme Jules Favre).

Aux yeux de ces protestants « politiques », les juifs sont des victimes du cléricalisme, du régime réactionnaire de Vichy, du « fascisme », des autorités d’Occupation : autant d’adversaires qui sont également ceux de ces protestants pour qui la République est une sorte de conséquence naturelle et nécessaire de la Réforme.

Des pasteurs et des fidèles

Ainsi, me semble-t-il, peut-on comprendre pourquoi autant de pasteurs et de fidèles se sont engagés en faveur du capitaine Dreyfus à la fin des années 1890 ; et pourquoi, à nouveau, autant de pasteurs et de fidèles, hommes et femmes, se sont opposés à l’antisémitisme du maréchal Pétain et de l’Allemagne nazie (plus de 10 % des Justes parmi les nations français sont protestants, pour une proportion de moins de 2 % dans la population de l’époque), et ont fait des Cévennes ou du plateau du Chambon-sur-Lignon des terres de refuge.