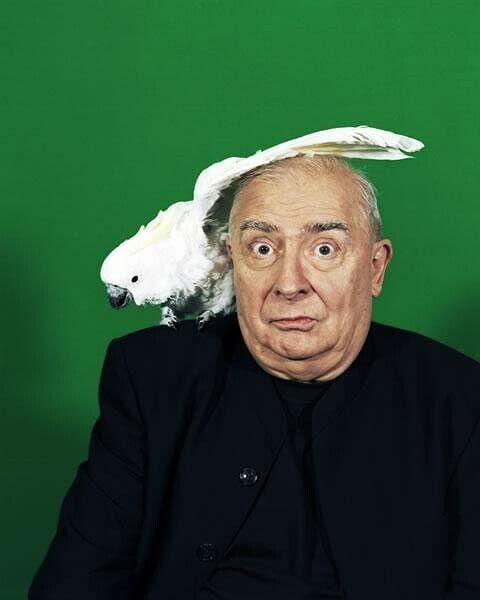

Claude Chabrol a déployé beaucoup d’énergie pour donner de lui-même l’image d’un « paresseux » (sic) qui choisissait les lieux de ses tournages en fonction des bonnes tables de la région et se méfiait du sérieux de l’étiquette « Nouvelle Vague ». Ce « paresseux » a fait 58 films en un demi-siècle pour le cinéma et, s’il aimait la bonne chère, c’est aussi parce qu’elle lui permettait de faire ses castings : à la façon de manger d’un acteur, il savait s’il conviendrait ou pas pour un rôle.

Cette période est marquée par des rencontres fondatrices : Stéphane Audran, le romancier séducteur et dandy Paul Gégauff, qui scénarisera avec Chabrol plusieurs films, et lui inspirera certains personnages ; le musicien Pierre Janssen ou le chef opérateur Jean Rabier (à l’oeuvre sur les douze !). Un demi-siècle plus tard, on est d’abord frappés par la rigueur de la mise en scène, parfois réminiscente d’Hitchcock ; le découpage précis de la première séquence de Que la bête meure en est un exemple. Le choix judicieux des acteurs, souvent repérés au théâtre, et débutants au cinéma (Duchaussoy, Denner, Yanne…) n’est pas pour rien dans certaines réussites. Les constantes : Chabrol est certes un cinéaste « politique », voire satirique et féministe qui, par exemple, s’intéresse au criminel Landru pour ce qu’il dit de la société française des années 1910, comme ce sera le cas dans les années 1990 avec les soeurs Papin (La Cérémonie). Il y a sans doute une dimension balzacienne de son oeuvre, qui explore des « scènes de la vie de province » et y fait parfois figurer les gens du coin par souci de réalisme (Le Boucher). Mais c’est surtout, déjà, un moraliste, qui garde comme Hitchcock des traces de son éducation catholique, s’interroge sur la frontière entre bien et mal ; et particulièrement sur ce mystère : qu’est-ce qu’un criminel, et qu’est-ce qui fait, cela dût-il nous déplaire, son humanité ?