Pendant longtemps dialogue interreligieux a rimé avec longue barbe et discours savants de spécialistes. Heureusement ce dialogue théologique perdure grâce à des spécialistes ou des groupes ; souvent dans une forme de dialogues bilatéraux. D’ailleurs ces groupes publient parfois des livres à portée pratique comme pour l’accompagnement des mariages interreligieux.

Mais sur le terrain, au cœur des villes et villages, entre voisins, l’émergence et la réussite de rencontres interreligieuses ont révélé une forte demande de pouvoir découvrir l’autre.

Donner ensemble son sang

Ainsi, une association comme Coexister fête ses 10 ans, en 2019. Elle est pourtant partie de l’idée simple de faire ensemble une action qui rassemble. Samuel Grzybowski, un des cofondateurs, a 16 ans quand il lance le projet d’un don du sang pour dépasser les divisions. La devise des Coexistants, ainsi que se nomment leurs membres : « Diversité de convictions, Unité dans l’action », s’est rapidement répandue. Coexister Bordeaux, à l’origine du rallye des lieux de culte permettant de découvrir ceux des autres religions, a ainsi été créé par un lycéen qui avait vécu un stage de sensibilisation dans une autre antenne de l’association.

Depuis 10 ans, Coexister a ainsi coordonné près de 20 000 actions au sein de 50 villes en France afin d’apprendre à plus de 120 000 jeunes à mieux vivre ensemble, grâce à la richesse de leur différence de convictions religieuses, philosophiques et spirituelles. Car avec Coexister, l’interreligieux déborde la notion de la foi pour y inclure l’athéisme.

Entrer dans la variété des approches

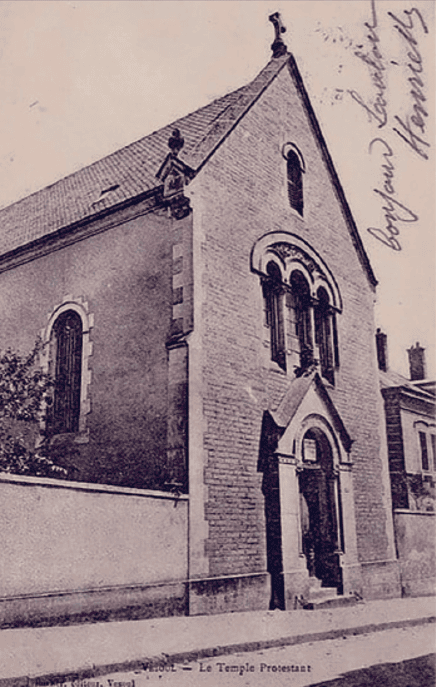

L’association CIEUX, acronyme signifiant, à l’origine, Comité interreligieux pour une éthique universelle et contre la xénophobie, a répondu à une attente dans le même paysage. Faire se rencontrer des membres des communautés autour de thématiques choisies à l’avance comme le pardon, la place de l’argent, le travail. Les rencontres, préparées par les intervenants, se déroulent toutes de manière identique, en trois temps. La séance commence par une courte allocution d’une dizaine de minutes de présentation du thème par chacun des intervenants religieux et un représentant de la société civile. Puis, après quelques questions d’éclaircissement par la salle, mais sans entrer dans un débat, un large temps est laissé pour que l’assistance, en petits groupes, fasse connaissance, réagisse et rebondisse sur tel ou tel point soulevé. La réunion se poursuit autour d’un buffet où l’attention aux interdits alimentaires est primordiale, mais où la découverte de la générosité des différentes communautés est aussi de mise. Car chaque communauté accueille dans son lieu de culte à tour de rôle. Cela fait partie de la rencontre.

Dépasser les différences dans la convivialité

À Aubervilliers, les communautés se rassemblent, fin janvier, tous les ans depuis les attentats à la rédaction de Charlie Hebdo. Un lieu neutre, mis à disposition par la mairie, accueille ainsi près de 200 personnes de toutes convictions : protestants, catholiques, juifs, musulmans, athées, mais aussi bouddhistes et loubavitchs. La rencontre se déroule en deux parties : un moment de parole où chaque responsable religieux s’exprime pendant huit minutes et un temps de buffet où ils répondent aux questions et où chacun peut rencontrer l’autre. « J’ai ainsi vu un loubavitch, avec sa longue barbe, discuter avec un salafiste, tout de noir vêtu », témoigne le pasteur Letellier.