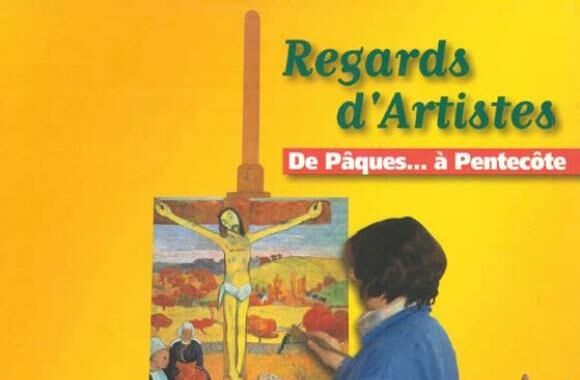

Le protestantisme français, en particulier réformé, héritier des pensées de Zwingli et de Calvin, n’a pas donné naissance à de véritables courants de création artistique comme d’autres courants théologiques de la tradition chrétienne, catholique ou orthodoxe. De fait, le protestantisme français est marqué depuis ses origines par un iconoclasme profond, articulé de concert avec la vive critique de l’Église de Rome au 16e siècle. Le Grand Conseil, lorsqu’il vota l’adoption de la Réforme à Genève le 15 mai 1536, formula même ainsi : « Nous voulons vivre en cette sainte loi évangélique et parole de Dieu ainsi qu’elle est annoncée, veuillant délaisser toutes messes et autres cérémonies et abusions papales, images et idoles. » Si Zwingli et Calvin ne sont pas à proprement parler contre l’art, l’esthétique ou la représentation visuelle, ils n’en sont pas moins particulièrement vigilants à ce que cela ne porte pas atteinte à l’honneur de Dieu. Dans la ligne d’un iconoclasme biblique, qui interdit toute représentation de l’image de Dieu et cherche à lutter contre l’idolâtrie, ils vont poser, par leur réflexion théologique, les bases d’un nouveau langage complexe, d’une « révolution symbolique ». Alors que le christianisme est aujourd’hui devenu un courant marginal dans la création artistique, Jérôme Cottin voit, du fait de l’iconoclasme protestant, une chance pour le protestantisme de nouer un dialogue fécond avec la création artistique contemporaine : « L’iconophobie protestante traditionnelle possède un avantage considérable sur les autres traditions chrétiennes de l’image : pas de tradition de ce que doit être une image chrétienne, donc pas d’a priori, mais une ouverture totale à la créativité et à l’inventivité des matériaux, des formes et des thèmes. »

D’un iconoclasme à l’autre

Si l’iconoclasme calviniste n’a donné naissance à aucun courant artistique, sa réflexion sur l’image et la représentation rejoint aujourd’hui la tendance actuelle de l’art contemporain où la non-représentation est devenue constitutive de la démarche artistique — où l’image vaut pour elle-même et non plus pour ce qu’elle figure. Ces deux iconoclasmes — l’un théologique et l’autre esthétique — se rejoignent-ils aujourd’hui et peuvent-ils se nourrir l’un l’autre, s’inspirer l’un l’autre ?

L’iconoclasme religieux est une réalité complexe. Si certains n’y voient que l’expression d’une rage destructrice, l’iconoclasme protestant du 16e siècle peut être considéré comme bien plus qu’un acte de barbarie : une révolution symbolique, l’expression d’un changement fondamental en termes de langage. Jérôme Cottin distingue quatre formes d’iconoclasme dans cette crise du 16e siècle : un iconoclasme populaire et révolutionnaire — contestataire d’un ordre établi —, un iconoclasme institutionnel — tentative de récupération et de canalisation de ce mouvement populaire —, un iconoclasme théologique — qui se fonde sur l’invisibilité et l’irreprésentabilité du divin — et enfin, un iconoclasme esthétique — dont des prémisses sont déjà perceptibles chez Calvin.

Création artistique et représentation

Pour Jérôme Cottin, deux mouvements de la création plastique au cours du 20e siècle se croisent pour conduire à l’iconoclasme de l’art contemporain actuel. D’une part, un détachement progressif entre l’image et la représentation, vers un art autonome, non figuratif, « abstrait », sans représentation et sans objet. D’autre part, un certain nombre d’artistes abstraits, à l’origine de mouvements contemporains, revendiquent à la base de leur démarche artistique une recherche spirituelle, où épure esthétique et spiritualité de l’épure, de la transcendance, de l’Absolu se rejoignent.

Évoquant deux des pères de l’art abstrait, Kandinsky et Mondrian, Jérôme Cottin, rapproche cette recherche de l’épure esthétique d’une recherche intérieure et spirituelle pour laquelle le vide est l’expression du divin. Il se situe ainsi dans la perspective de Jean-Philippe Ramseyer, qui écrivait en 1963 : « L’absence d’images crée un vide, laisse une place inoccupée, délimite un espace qui devient comme une invitation à une présence. L’image est la marque de la réalisation. Le signe indique un inachèvement, l’image un accomplissement. »

Vers des retrouvailles

Si, comme Jérôme Cottin le souligne, il y a un rapprochement possible entre un iconoclasme protestant et une recherche esthétique et spirituelle contemporaine, y a-t-il vraiment plus qu’une chance à saisir, et les Églises protestantes offrent-elles désormais une place à la réflexion et à la création artistique ? Ce dossier pose la question et tente d’y répondre en donnant la parole tant à des artistes qu’à des théologiens ou des membres de nos Églises. Pour Jérôme Cottin, en tout cas, ce mouvement est vraiment lancé : « Les temples protestants, autrefois plutôt quelconques, voire franchement laids, sont devenus de véritables objets de création esthétique. Ils doivent être aujourd’hui non seulement adaptés au culte, écologiques et économiques, mais aussi esthétiquement beaux, signaux à l’extérieur et cocons à l’intérieur. » Il est vrai que depuis les années 1990, un virage s’est amorcé dans le protestantisme français, avec quelques belles réalisations architecturales, plus soignées, plus attentives à ce qu’elles donnent à voir de l’identité protestante : temples d’Ermont ou de Vaulx-en-Velin, chapelle des diaconesses de Reuilly à Versailles…

Quelques ouvrages récents de Jérôme Cottin :

– Quand l’art dit la Résurrection. Huit œuvres, du 6e au 21e siècle, Genève, Labor et Fides, 2017 ;

– Le Christ réenvisagé. Variations photographiques contemporaines, Gollion (CH), Infolio, 2016 ;

– Protestantisme et art contemporain, Foi & Vie 2015/1 (revue de culture protestante), 2015.