La petite île d’Ayiti où débarque Christophe Colomb en 1492 a été longuement convoitée par l’Espagne et l’Angleterre. En 1665, la France en prend possession. Au XVIIIe siècle, grâce au travail des esclaves (près de 700 000), la colonie de Saint-Domingue devient, au bénéfice de la France, le premier producteur mondial de sucre et de café.

De la Révolution française à la révolution des esclaves Lorsque les échos de la Révolution de 1789 parviennent dans la colonie, des représentants des personnes noires ou métisses libres viennent à Paris revendiquer, sans succès, l’égalité et la liberté proclamées par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Leur retour dans l’île est fermement réprimé, ce qui déclenche une révolte à Bois- Caïman, premier acte de la révolution des esclaves. Après treize années de conflit armé, l’esclavage est aboli en 1791 dans la colonie, ce que confirme la Convention en 1794.

En 1801, Toussaint Louverture, l’un des chefs de l’insurrection de Bois-Caïman, nommé lieutenant-général de la colonie, proclame une constitution établissant l’autonomie de Saint-Domingue au sein de la République française. Quelques mois plus tard, Bonaparte, refusant de reconnaître cette constitution, rétablit l’esclavage et envoie un corps expéditionnaire de 25 000 hommes pour rétablir l’ordre. On connaît la suite : Toussaint Louverture est arrêté et déporté au fort de Joux où il meurt, l’armée française est battue et doit quitter l’île. Jean-Jacques Dessaline, premier président, redonne au pays son ancien nom de Haïti et proclame l’indépendance le 1er janvier 1804.

Tractations françaises

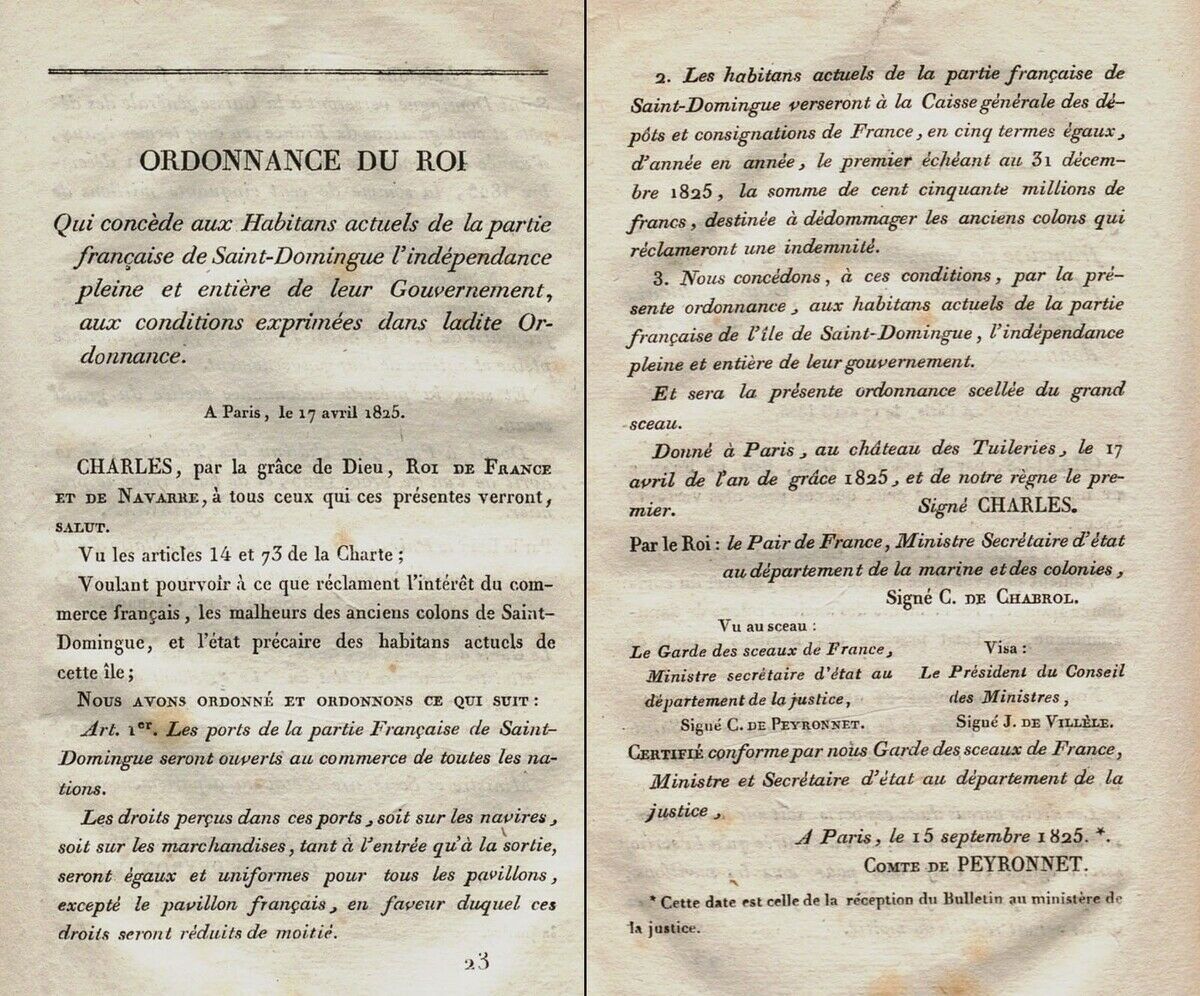

La France n’accepte pas cette défaite et tentera à plusieurs reprises de reprendre possession de « sa colonie ». En 1825, sous la pression des anciens colons mais également des armateurs et commerçants français qui ont perdu beaucoup, Charles X envoie une escadre dans la baie de Port-au-Prince. Sous la menace des canonnières, il présente son ordonnance du 17 avril 1825 par laquelle il déclare ouverts « les ports de la partie française de Saint-Domingue au commerce de toutes les nations ». Il impose que « les droits perçus dans ces ports » soient « réduits de moitié » pour les navires français ainsi qu’une « somme de 150 millions de francs », « payable en cinq termes égaux d’année en année le premier échéant au 31 décembre 1825 »… « destinée à dédommager les anciens colons ». En contrepartie Charles X concède « aux habitants de la partie française de Saint- Domingue l’indépendance pleine et entière de leur Gouvernement ».

Conséquences pour la jeune nation

Deux cents ans plus tard, on ne manque pas d’être choqué par cette démarche mais on l’est encore plus lorsqu’on en connaît les conséquences pour Haïti.

Cette somme correspond à près de six fois les recettes de la jeune nation et cette démarche initie une nouvelle colonisation permettant d’importer des denrées avec des abattements importants de droit de douane. Comme le dit l’émissaire de Charles X, le baron de Mackau : « Sous un tel régime, Haïti deviendrait indubitablement une province de la France rapportant beaucoup et ne coûtant rien. »

Dès la première année, Haïti, qui n’a pas les moyens de payer l’échéance, doit emprunter auprès des établissements financiers français, en particulier la Caisse des dépôts et consignation (CDC). Sur le premier emprunt de 30 millions de francs, la CDC retient 6 millions de frais ! Haïti ne perçoit que 24 millions mais doit en rembourser 30 au taux de 7,5 % par an. La somme sera réduite à 90 millions en 1838 mais Haïti remboursera cette rançon et ses intérêts jusqu’en 1952 !

Les conséquences sont énormes pour Haïti, car c’est le peuple haïtien qui a payé. « La perle des Antilles » est devenue un des pays les plus pauvres du monde ! Le président Jean-Baptiste Aristide l’a souligné en 2003 lorsqu’il a demandé à la France le remboursement de la somme actualisée à plus de 21 milliards de dollars. Ce qui lui a coûté d’être évincé de son poste par la France et les États-Unis en 2004. Le premier président haïtien élu démocratiquement s’est retrouvé dans un avion tandis que l’ONU mettait en place la Mission des Nations unies pour la stabilisation d’Haïti (MINUSTAH).

Cette année, le président Macron a mis en place une commission chargée d’étudier l’impact de l’indemnité de 1825. Voilà 20 ans, la commission mise en place par Jacques Chirac concluait à l’absence de fondement juridique à la demande de remboursement. Que sortira-t-il de cette nouvelle initiative ? Il est trop tôt pour le savoir mais il est important de parler de la dette, celle de la France à l’égard de ce pays. C’est le sens du colloque qui se tiendra à Paris le 29 novembre à l’initiative de la Fédération protestante de France.

© WikimediaCommons