Les combats menés par les femmes depuis mai 68 ne furent pas vains. Une majorité d’entre elles a le sentiment d’être parvenue au bout de quelque chose. Ces combats ont contribué à leur émancipation dans les domaines économique et intellectuel. Par exemple, plus aucun métier ne leur est inaccessible, tant ceux du bâtiment que ceux des filières intellectuelles. Mais il reste que, à diplôme égal, elles touchent 20 % de moins qu’un homme, qu’elles sont bien plus rares à occuper des postes à responsabilités et qu’elles sont moins « visibles » que leurs collègues masculins…

Droits suffisants ?

Sur le plan de la sexualité, même constat. Il est reconnu que les femmes ont le droit de disposer de leur corps. Elles ont acquis le droit à l’avortement (pas sans mal) et à la contraception. Pour prolonger ces droits, le gouvernement est actuellement en train d’ouvrir à toutes les femmes le droit à la procréation médicalement assistée (PMA). Le dispositif législatif contre les violences faites aux femmes, le harcèlement et le viol a été renforcé. Une loi contre le harcèlement de rue est en préparation. Enfin, les mariages d’amour sont la norme et les cas de mariage forcé, s’ils n’ont pas disparu du paysage francophone, sont devenus plus rares. Elles pourraient donc, là encore, avoir le sentiment d’être parvenues à la fin d’un cycle.

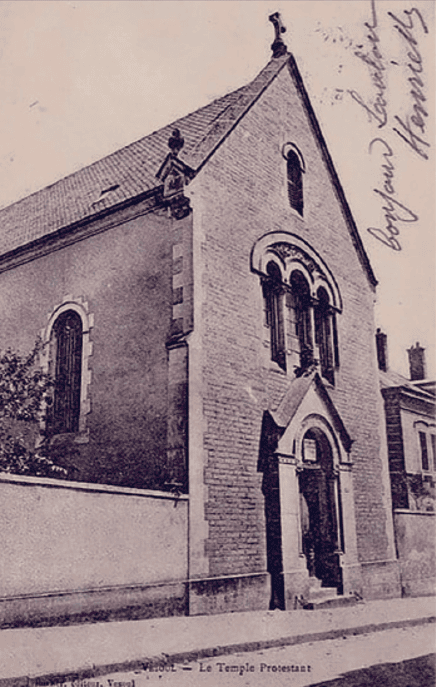

La société érige encore la mère comme figure féminine par excellence (© Pixabay)

Confusion des genres ?

Pourtant, les relations hommes-femmes ne sont pas plus faciles qu’hier. Elles se cherchent encore. Sous la pression de la montée du féminisme, l’homme a eu tendance, au cours du XXe siècle, à se « féminiser » : plus sensible, plus présent dans le foyer, plus impliqué dans l’éducation des enfants et dans l’exécution des tâches ménagères. Mais paradoxalement, il a parfois du mal à trouver sa place au sein du couple, en tant que père et même en tant qu’amant, tant les signaux sociétaux peuvent être contradictoires. Il a intégré, par exemple, que le machisme était malvenu, que l’homme viril ne faisait plus rêver… et pourtant les femmes semblent être en demande de relations « fortes », comme l’a révélé le succès de 50 nuances de Grey. De même pour la femme. Si elle maîtrise son corps et sa sexualité, si elle peut s’habiller comme elle le souhaite et avoir accès au métier qu’elle désire, ces victoires ne se sont pas effectuées sans, parfois, une certaine « masculinisation ».

Victoires en trompe-l’œil ?

Ce n’est pas tout. Ces victoires ne sont que superficielles. Les femmes peuvent choisir leur sexualité et le moment où elles souhaitent donner la vie. Mais la société continue d’ériger la mère comme figure féminine par excellence et l’hétérosexualité comme la norme. Sylvie Lavallée, psychosexologue québécoise, relève qu’« il n’y a pas de place pour les femmes sans enfant et surtout sans désir d’enfant ». De même, alors que la liberté de se vêtir est de mise, la femme doit se vêtir de manière « féminine », être « sexy »… même si ce n’est pas « agréable ». Et encore, pas trop, si elle ne veut pas entendre des « noms d’oiseaux » dans la rue ou sur les bancs de l’Assemblée nationale.

Performance exigée

Sur le plan de la sexualité, la liberté est aussi trompeuse. Sous l’influence de la société et du développement de l’industrie pornographique, il n’est pas rare que les partenaires amoureux envisagent la relation sexuelle dans la perspective de la performance. Les sexologues ont beau jeu de répéter qu’en matière de sexualité, il n’y a pas de « on doit », que l’obligation tue le désir, que la norme étouffe le plaisir et que la seule chose qui compte c’est d’être juste par rapport à soi et son désir, et d’être vrai par rapport à son partenaire : rien n’y fait ! Le désir de se conformer à la norme demeure. Sans cesse résonne l’impératif, pour les femmes comme pour les hommes, de devoir être « un bon coup » ! Du coup, les sondages sur les performances pullulent avec, d’ailleurs, des réponses fort différentes, et les instruments pour calculer calories brûlées, décibels émis, coups de reins… s’affinent et se multiplient.

Désir illimité

La société de consommation ne facilite pas les relations hommes-femmes. Dans une société où tout s’achète, se consomme et se jette, la relation sexuelle échappe difficilement à ce jeu. Ainsi se sont développés des sites de rencontre axés uniquement sur le sexe. Comme pour annihiler tous ces siècles au cours desquels la femme fut considérée comme un « bien meuble », un « objet » que l’on pouvait « utiliser », « battre » ou « jeter », les femmes d’aujourd’hui tentent de renverser la vapeur : l’homme devient le jouet de leurs désirs et de leurs plaisirs. D’autres sites favorisent l’adultère. Ces sites entendent décomplexer le désir, le libérer de la tyrannie de la culpabilité judéo-chrétienne. Leurs promoteurs se vantent même d’être des protecteurs des familles… En plongeant l’homme et la femme toujours plus dans la satisfaction de leur désir, ces sites ne libèrent pas le désir. Ils rendent la liberté captive de celui-ci.

Un défi à relever

Hier comme aujourd’hui, la sexualité est un enjeu pour la société tout entière. En elle se joue, comme en miniature, la possibilité – la promesse – d’une humanité réconciliée : une humanité qui a maîtrisé la convoitise et accepté l’altérité comme limite de sa liberté. Un véritable défi à relever.