Vous suivez dans ce livre le parcours de douze femmes. En quoi sont-elles représentatives de leur milieu et de l’évolution de la place de la femme au XIXe siècle ?

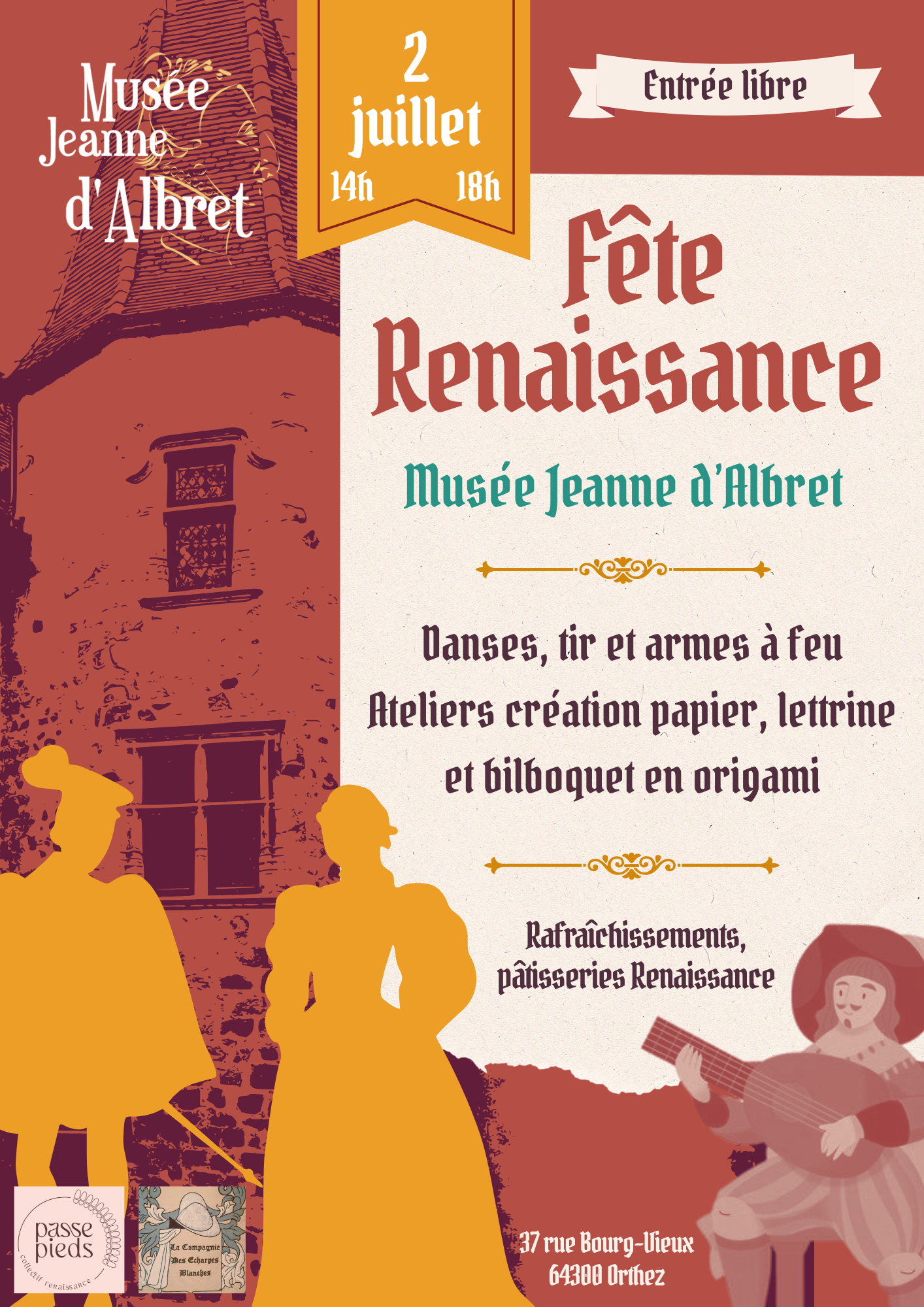

Ces femmes ont signé entre elles un serment pour le jour de leur mariage. Cet acte est en lui-même original en ce milieu du XIXe siècle où les femmes n’ont aucun statut juridique. Elles témoignent de leur préoccupation vis-à-vis de cette institution et affirment leur appartenance au groupe en leur qualité de femme seule. Toutes ont été élevées dans la religion protestante et ont à ce titre appris à lire et à écrire, alors même que l’éducation est à l’époque bien loin d’être une priorité pour les familles, qu’il s’agisse des filles ou des garçons. Leur correspondance donne un point de vue féminin sur le mariage, les espoirs et les craintes qu’il suscite, ses conditions et formalités, les tractations auxquelles il donne lieu et enfin sur le sentiment amoureux. Elles sont ainsi représentatives des jeunes femmes de leur époque, l’instruction dont elles ont bénéficié leur permettant d’exprimer librement, dans l’intimité de leurs lettres, ce qu’implique pour elles de s’engager dans la voie du mariage.

Le célibat est-il le signe d’une émancipation du fait d’une relative aisance financière ?

Le célibat est une question complexe, surtout dans les premiers temps après la reconnaissance officielle de la liberté de culte où l’on privilégie encore l’entre-soi. Le célibat choisi est le fait d’une des protagonistes et, précisément, elle est celle qui bénéficie de la situation financière la plus confortable. Néanmoins, ce n’est pas la seule justification de son choix. Les filles sont élevées dans l’idée qu’elles ne peuvent vivre seules et ne peuvent trouver leur bonheur qu’auprès d’un mari. S’il existe toujours, le célibat laisse soupçonner un défaut féminin indélébile, sauf à s’engager au service de la communauté et à exercer une forme de diaconat. Loïs Reclus, habituée très jeune à voyager seule à l’étranger, aspire au célibat mais se résigne au mariage pour satisfaire aux souhaits de ses parents.

Un mariage protestant en Alsace, gravure de Gustave Brion pour L’Illustration européenne, n°10, 1872 © Gustave Brion/Wikimedia Commons

Le pasteur joue un rôle d’entremetteur : n’est-ce pas finalement lui qui définit ce que doit être l’accomplissement féminin pour cette communauté ?

Si le mariage plaît aux hommes et à Dieu, il ne peut qu’être béni. Le pasteur rappelle donc aux jeunes mariés la nécessité d’un strict respect des enseignements de la Bible afin d’être des modèles pour leur entourage. Les mariages « malheureux » le sont souvent par manque de foi de l’un des partenaires. Le rôle des pasteurs a été essentiel pour la survie de la communauté, par la mise en relation de jeunes gens de leurs paroisses respectives, ce qui a permis de sortir d’une endogamie devenue mortifère. Si la foi leur est un soutien dans l’adversité, l’engagement de ces femmes va bien au-delà du cadre familial et en cela, il sert leur quête de sens. La femme ne saurait trouver le bonheur sans redonner un peu de ce qu’elle reçoit, par une action charitable et sociale destinée à rendre meilleure la vie des plus pauvres, dans l’espérance de la félicité éternelle et la conviction profonde d’un lien entre les vivants et les morts.

À lire : Le goût et la raison. Le mariage à Orthez au XIXe siècle, Rachel Chareyre, Éditions H3PA, Pau, 2025