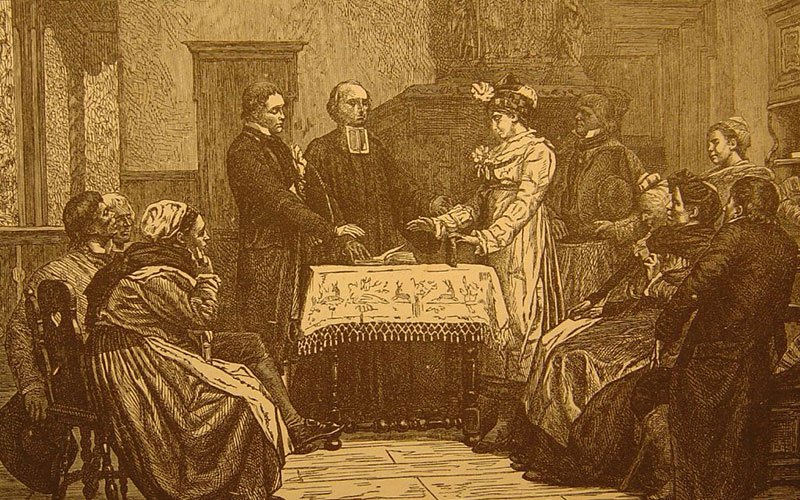

Témoin en Grande-Bretagne de la révolution industrielle et de la montée des inégalités sociales, John Wesley traverse le XVIIIe siècle en annonçant : « Ma paroisse, c’est le monde entier. » Il voit dans la mission la continuation de l’œuvre de Jésus-Christ venu apporter le salut à tous les êtres humains. C’est pourquoi, pendant l’été 1791, le jeune missionnaire méthodiste insulaire William Mahy débarque sur la côte normande dans le but de provoquer le « Réveil » des protestants normands. Marié à une Française, il reste parfois, pendant de longues périodes, le seul pasteur protestant de toute la Basse-Normandie, jusqu’en 1810.

Le méthodisme arrive dans le Sud

Il faut attendre 1818 pour qu’un autre pasteur britannique, Charles Cook, arrive à Caen. Laissant derrière lui la Normandie, il sillonne le sud de la France et la Suisse romande, créant de petits groupes de convertis qui seront autant de points de départ des futures stations méthodistes. Il s’installe à Nîmes et rayonne inlassablement dans les régions protestantes du Midi languedocien, de la Drôme, de la Suisse romande, des Cévennes. Jusqu’en 1852, les prédicateurs méthodistes envoyés en France sont salariés par la Wesleyan Methodist Missionnary Society (WMMS), la Société des missions méthodistes wesleyennes.

En septembre 1852, la mission méthodiste en France change de statut et devient la Conférence française, indépendante de la Conférence britannique. Les créations successives du journal L’Évangéliste, d’une agence de publications méthodiste et même d’une librairie évangélique montrent l’objectif apologétique et prosélytique de la nouvelle Conférence. La fondation, en 1850, d’un Institut évangélique de jeunes filles à Nîmes et celle d’une Maison des enfants à Levallois- Perret en 1874 participent d’une action autant pédagogique que sociale. Les méthodistes sont à l’origine de la Société des Écoles du dimanche.

Défaut d’adaptation

Le XIXe siècle finissant dévoile pourtant un défaut d’adaptation majeur du méthodisme en France. Les pasteurs n’ont pas suivi l’exode massif consécutif à la révolution industrielle pendant le Second Empire. Ils sont restés dans leurs petites « stations » rurales, désertées par leurs habitants. Pendant les dernières années du XIXe siècle, ils ont toutefois pris pied dans quelques villes de la basse vallée de la Seine et de la Haute-Normandie, jusqu’en Bretagne du Nord.

La guerre de 1914-1918 est à l’origine de l’arrêt brutal de « l’évangélisation agressive » des méthodistes français. Les Britanniques en reprennent le contrôle et, très vite, orientent le méthodisme français vers sa fusion avec l’Église réformée qui, dès les débuts des années 1930, entame ses pourparlers de réunification. En 1939, les méthodistes rejoignent l’Église réformée de France, laissant sept Églises du Midi s’organiser dans le cadre d’une nouvelle association cultuelle, qui subsistera entre 1940 et 2006.

En définitive, pendant tout le XIXe siècle, le méthodisme a changé le paysage protestant français. Ce dernier est passé d’une tendance libérale à une autre franchement évangélique, et d’un fond calviniste à un choix plus nettement arminien, grâce aux méthodistes à qui le protestantisme français doit son entrée dans la modernité. Souvenons-nous d’eux !