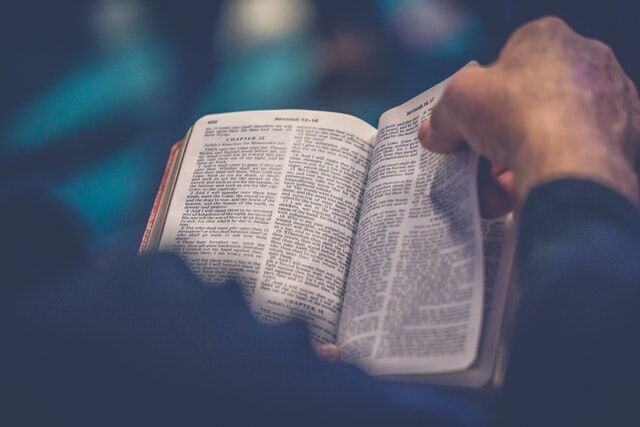

Telle est la bonne nouvelle de cette parabole qui raconte comment « le semeur est sorti pour semer sa semence » (Luc 8, 5).

L’évangéliste fait en effet de cette historiette une allégorie des attitudes humaines face à la parole de Dieu. Le semeur, en ce qui le concerne, accomplit sa vocation : un semeur est fait pour semer, pas pour vendanger ou moissonner. Semer est un geste du présent, qui réclame un effort. On arpente le terrain et on y va. C’est aussi un geste d’avenir, riche d’espoirs, lourd également d’incertitudes. Le semeur ne maîtrise pas le futur. Il est dans l’espérance et la confiance. Notre semeur présente aussi la particularité d’être tout-terrain. Il passe partout : le bord du chemin, les parcelles caillouteuses, les ronciers et les broussailles, la bonne terre arable. Rien n’échappe à son action. Il sème sans tenir compte de la qualité du sol. Il sème sans compter. La prédication de la parole est généreuse ; elle est pour tous et partout. Si l’on attend que toutes les conditions soient réunies pour une annonce fructueuse de l’Évangile, on risque bien de rester l’arme au pied. À travers ces quelques notations, Jésus trace un autoportrait. Il nous parle de son identité, de sa vocation, de sa mission, de son ministère de prédicateur itinérant. Jésus s’est lancé sur les routes de Galilée. Il a fait l’expérience de lieux et de moments où il s’est heurté à des résistances, dans sa famille, dans son village, à Jérusalem. Il est allé au-devant de groupes qui se sont avérés réfractaires à sa parole, les scribes et les légistes par exemple. Cela ne l’a pas découragé. Il a poursuivi son chemin. Le semeur, en effet, semble infatigable. Sans cesse il reprend et poursuit sa tâche : travailler à l’avènement du règne de Dieu, c’est se donner de la peine. Peiner, être à la peine, c’est d’ailleurs dans le vocabulaire du Nouveau Testament un des mots employés pour évoquer les ministères. Annoncer l’Évangile, c’est un travail, un labeur, un engagement, pas une sinécure : dilettantes s’abstenir !

Veiller sur la parole

Mais Luc concentre son attention sur la réception de la parole de Dieu par le sujet humain. Il convient d’abord d’entendre la parole. « Écoute » est un des maîtres-mots de l’Écriture. L’écoute n’est cependant qu’une première étape. L’évangéliste peut ainsi établir le catalogue des perturbateurs de la parole. Aujourd’hui comme hier la parole ne manque pas d’adversaires qui s’opposent à sa diffusion. Certains de ses auditeurs sont, en dépit de leur bonne volonté, faibles, immatures, médiocres, inconstants ou lâches. Il convient donc, non seulement d’écouter la parole, mais de la « garder », à l’image de Marie qui dans la nuit de Bethléem gardait les choses de Dieu en son cœur (Luc 2, 19). Garder la parole, c’est lui accorder son attention, la méditer pour en rechercher le sens.

C’est veiller sur elle et lui accorder l’hospitalité. À l’arrière-fond de cette notation, se dessine la fidélité à Christ qui est l’incarnation de cette parole.

L’évangéliste nous invite à prendresoin d’une parole qui n’a rien d’intrusif, mais qui sollicite humblement sa réception. La parole souhaite faire sa demeure dans le coeur des êtres de bonne volonté. Elle ne veut rien forcer, ni contraindre qui que ce soit.

C’est alors dans cette perspective que l’évangéliste évoque « le coeur loyal et bon » qui s’ouvre à la parole. Nous avons affaire à une expression classique qui exprime l’idéal grec d’une humanité accomplie. Luc souligne ainsi que l’accueil de l’Évangile est lié à des dispositions humaines : l’amour de la vérité, le sens de la justice, le respect de l’autre, ce que Paul évoque dans sa lettre aux Philippiens, lorsqu’il

exhorte ceux-ci à s’attacher à « tout ce qu’il y a de vrai, tout ce qui

est noble, juste, pur, digne d’être aimé,honoré, ce qui s’appelle vertu, ce qui mérite l’éloge » (Philippiens 4, 8). Luc ne fait pas du cœur loyal et bon une condition nécessaire à la fécondité de la parole. Il tient à souligner que la rencontre de la culture, de l’éducation (ce que les Grecs appelaient paideia) et de l’Évangile peut produire des fruits aussi exceptionnels que savoureux. En quelques mots l’auteur laisse entre- voir la possibilité d’un humanisme chrétien.

La force de la persévérance Alors Luc peut faire l’éloge de la persé- vérance (hupomone). Dans le lexique grec classique, c’est une vertu guerrière. C’est l’endurance du soldat qui fait preuve d’un courage opiniâtre et qui tient bon, sans esprit de recul. La Septante, traduction grecque de la Bible hébraïque, emploie le mot hupomone pour traduire un terme qui signifie le désir intense, la constance qui surmonte l’épreuve de la durée, l’attente obstinée enracinée dans la confiance en Dieu. Le Nouveau Testament se situe à l’intersection de ces deux champs pour mettre en valeur une attitude existentielle caractéristique du véritable disciple. La persévérance est faite de foi en la promesse de Dieu. Elle est aussi fidélité à cette promesse. Elle ne peut se limiter à une passivité. Elle s’épanouit en une assurance qui, dans les épreuves et les tribulations de l’existence, nourrit et fortifie la confession de foi, le témoignage et l’action du croyant. En ce sens, la persévérance est enracinement dans la parole de Dieu, confiance en l’avenir de la promesse et puissance de fidélité et de responsabilité dans le présent. On attend et on endure parce qu’on ne doute pas de la victoire finale du Christ, lui qui a enduré la croix (Hébreux 12, 2). Quand le courage d’être chrétien s’envisage, il est donc marqué par trois traits : consentement à Dieu, ouverture à l’avenir du royaume, détermination dans l’aujourd’hui de l’existence.

Je constate enfin que Luc évoque en conclusion la « force de la persévérance », sans toutefois l’attribuer en particulier. Il en va de la persévérance du disciple, bien sûr. Il s’agit toujours d’être et de durer. Il s’agit encore de la persévérance de Christ, l’inlassable semeur qui ne cesse de parcourir les champs de l’existence humaine. Il est également la semence jetée en terre, qui meurt, qui germe, qui croît et qui s’avère source de vie. Persévérance de Dieu enfin. Quand le grain est semé, quand la parole est adressée, il se passe quelque chose qui échappe à la compréhension. L’Évangile concentre notre attention sur un paradoxe: ce qui meurt donne la vie. Il y a en Dieu une énergie, un dynamisme, une puissance qui se déploient au cœur même de l’anéantissement. Rien n’est jamais un obstacle définitif et absolu à la parole. « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende » (Luc 8, 8).