Qohéleth (l’Ecclésiaste) a tout ce que peut désirer un homme et il se pose une question : est-il possible d’en jouir ? Son analyse critique aboutit à la conclusion que tout n’est que fumée évanescente.

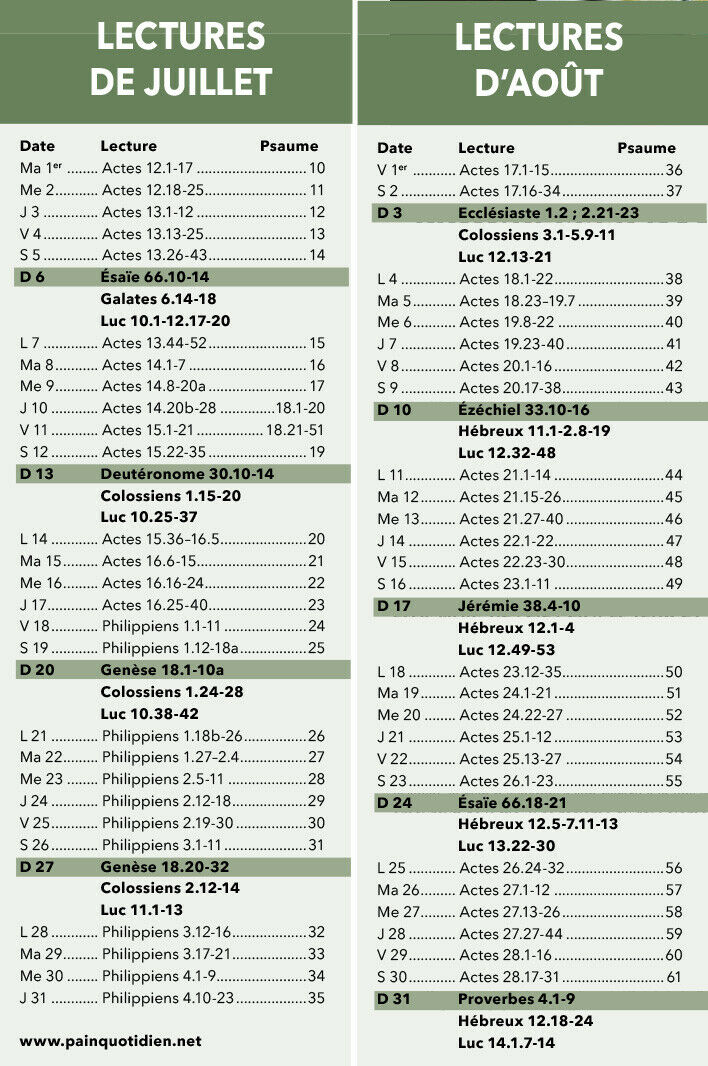

Ecclésiaste 1.2 ; 2.21-23 // Lc 12.13-21

La lecture de ce livre est décapante. Passons un peu de temps en sa compagnie, soyons à l’écoute de ses observations, de ses constats.

Le livre et l’auteur

Qohéleth est le chef de file de ceux qui ont osé remettre en question leurs certitudes. Chercheur passionné, il réfléchit à voix haute sur le sens et le non-sens de ce qu’il voit sous le soleil, et rien n’échappe à son regard à la fois critique et amoureux de la vie. Il se réclame du roi Salomon, fils de David, roi de Jérusalem à la sagesse légendaire qui a régné sur Israël au Xe siècle av. J.-C., mais, saura-t-on jamais qui fut ce « rassembleur »(1) ? Même roturier et anonyme, c’est bien à un sage que nous avons affaire ici. Une certitude, ce livre est écrit probablement au IIIe siècle av. J.-C., dans un lieu qui est au carrefour de civilisations, d’opinions et d’idées multiples : philosophie grecque, celles des sages des vallées du Nil et de l’Euphrate. Mais avant tout, il est bien juif, il atteste la spécificité de la Révélation en Israël. Rien de bon pour l’homme, sinon manger et boire et trouver le bonheur dans son travail en précisant : J’ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Ouvrir ce livre, c’est recevoir la visite de quelqu’un qui va à l’essentiel. Qohéleth aborde les grandes questions existentielles sans détour, il interpelle franchement. Jugez-en par vous-même, en écoutant le prologue de cet ouvrage : tout est vapeur insaisissable (Ecl 1.2). Est-ce du pessimisme, de la lucidité, de la provocation ? Est-ce une discussion de l’auteur avec lui-même ? Comment ne pas être interpellé, déstabilisé ? Qohéleth s’est plongé dans toute la possibilité humaine Il a vu ce qui était possible et a parlé avec sérénité, acuité, rigueur, de son expérience. Il se met totalement en question en commençant par montrer tout ce qu’il a fait et appris : tout cela n’était rien. Qohéleth est le contestataire absolu. Il affirme tantôt que le bonheur n’est rien et ailleurs que la seule chose que l’homme puisse faire raisonnablement dans la vie, c’est de prendre de la joie.

Qohéleth aime la richesse dans la mesure où elle permet une vie confortable ; mais il la craint à partir du moment où le souci de l’acquérir empoisonne la vie (5.9-16). Il condamne la rapacité insatiable des riches qui raffolent parader, il dénonce l’absurdité de cette conduite. Amasser des trésors et la nuit ne plus pouvoir dormir (5.11) : l’Évangile ne transformera pas fondamentalement cet énoncé. Jésus condamnera lui aussi l’inquiétude de ceux qui cherchent avec avidité les biens terrestres ! (Lc 12.13-21)

Progresser dans le bonheur

Pour Qohéleth la vie est courte, le seul bien-être sans mélange est l’absence de soucis. Le corps doit être nourri et abreuvé, c’est là un don de Dieu. La richesse est donc bonne à condition d’en user sans en abuser. Dieu l’a voulu telle. Mais pourquoi y consacrer sa vie et que d’aléas dans l’usage de cette richesse (6.1-2) ! Il est des hommes à qui leur santé ou la mort enlève leur fortune. Elle passe aux mains de leurs héritiers et ce sont eux qui consommeront tout. Pour Qohéleth, c’est une souffrance et un scandale (2.18-23 et 6.3-9). Celui qui use de sa sagesse et de sa science pour jouir des biens du monde en chassant la crainte, celui-là plaît à Dieu. En revanche, Qohéleth nomme imbécile celui qui passe son temps à accumuler dans l’anxiété. La bénédiction divine c’est la joie de vivre, l’inquiétude est une malédiction. L’ascétisme de l’avare, les insomnies de l’ambitieux, la recherche ardente de la volonté de puissance, Jésus et Qohéleth sont d’accord pour les réprouver !

Qohéleth insiste aussi sur la dépendance de toute réussite par rapport au temps. Quel avantage a celui qui a vécu longtemps s’il n’a pas été heureux ? Le temps ne nous appartient pas, aujourd’hui comme il y a 2 500 ans, c’est la seule chose que nous ne puissions en rien maîtriser !

Finalement, la reconnaissance de notre manque, la conscience de n’être jamais comblé, engendre l’aspiration à une autre dimension, à la plénitude et celle-ci nous est offerte gratuitement par Dieu présent en Jésus-Christ.

(1) La traduction grecque a tenté de rendre l’idée originelle du mot hébreu : l’Ecclésiaste, celui qui convoque une assemblée, le rassembleur d’hommes ou de sentences.

Lecture du jour : www.painquotidien.net

Listes de lectures