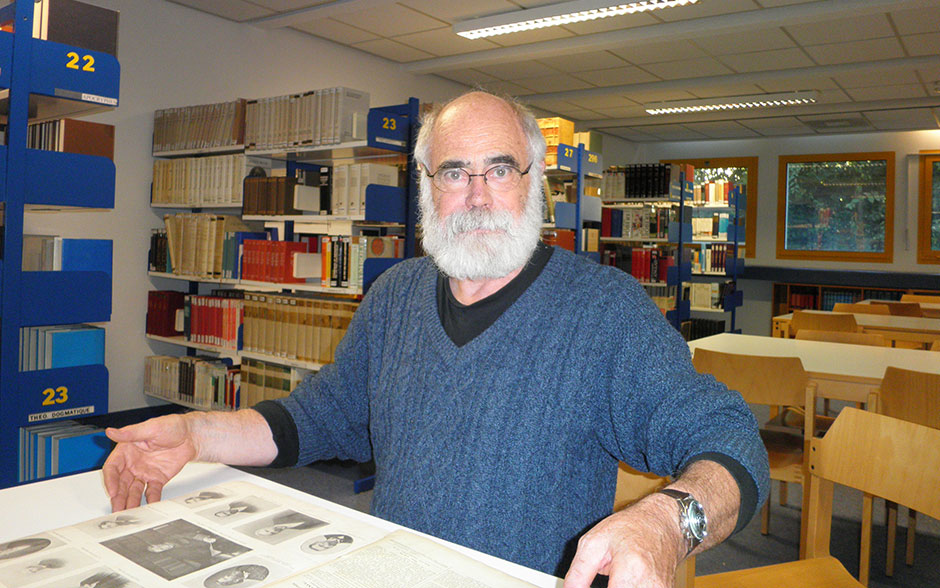

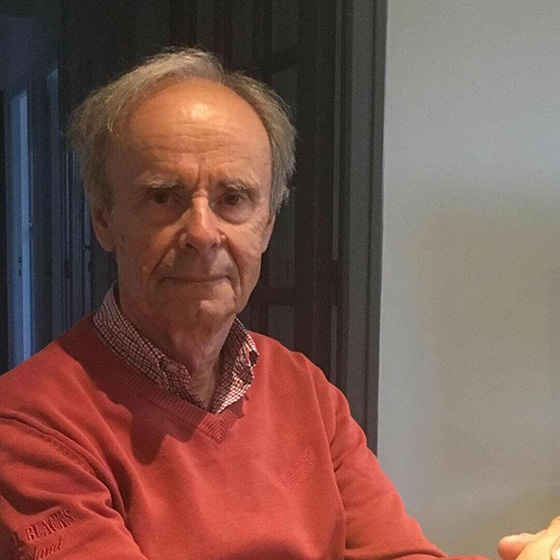

Jean-Paul Morley, qui êtes-vous ?

Jean-Paul Morley, qui êtes-vous ?

J’ai grandi dans une famille protestante et engagée, et j’ai bénéficié de cet environnement, notamment par le scoutisme et le catéchisme. Ensuite j’ai fait des études en Sciences économiques, avec l’idée de travailler sur les questions de développement, de ce que l’on appelait à l’époque le « tiers-monde ». Après mon diplôme, j’ai pensé être plus utile en travaillant dans l’Église. J’ai alors entrepris des études de Théologie, puis j’ai eu la chance de bénéficier d’une bourse pour étudier à Genève, et j’ai ensuite effectué un Master à New York, grâce au Conseil œcuménique des Églises.

C’était un parcours privilégié, j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir en profiter. De retour en France, j’ai fait le choix d’être « pasteur ouvrier » : comme manutentionnaire, camionneur, puis chauffeur de, car. Cette période a été très riche, j’ai beaucoup appris et partagé avec des collègues et des amis. Mais je n’ai guère trouvé l’occasion de parler de l’Évangile… Alors j’ai bifurqué vers le pastorat à la Mission populaire évangélique, à Trappes et à la Maison Verte dans le 18e arrondissement. Parallèlement, j’ai fait une thèse de doctorat sur la Mission populaire, sous la double direction de Jean Baubérot et Jean-Paul Willaime, et j’ai donné des cours d’hébreu, d’Ancien Testament et de théologie pratique à la Faculté de Théologie de Paris. Enfin, j’ai eu le bonheur de m’engager et vivre comme pasteur de paroisse.

La joie de ce parcours s’est doublée de celle d’une épouse, universitaire, et de deux enfants.

Pour (–) quoi écrivez-vous ?

J’ai écrit mon premier livre suite à ma thèse de doctorat, pour montrer comment, avec des expressions variées (évangélique ou politique), la Mission populaire a toujours cherché à offrir l’Évangile à ceux que la société exclut. Dans le deuxième livre, j’ai cherché à exprimer ce que ma compréhension du Notre Père peut impliquer dans notre prière et pour nos engagements. J’ai voulu, en écrivant « Penser Dieu aujourd’hui », m’adresser à des croyants comme à des incroyants, et offrir l’image d’un Dieu qui choisit de lier son destin aux nôtres et qui évolue, dans sa relation aux humains et dans son être. « La douzième ânesse » est issu du confinement COVID, au cours duquel j’ai posté chaque jour un petit conte ; je les ai repris et enrichis pour une large utilisation en diverses circonstances. Enfin, j’ai écrit un commentaire du livre d’Esther.

Quelle est l’histoire de ce livre ?

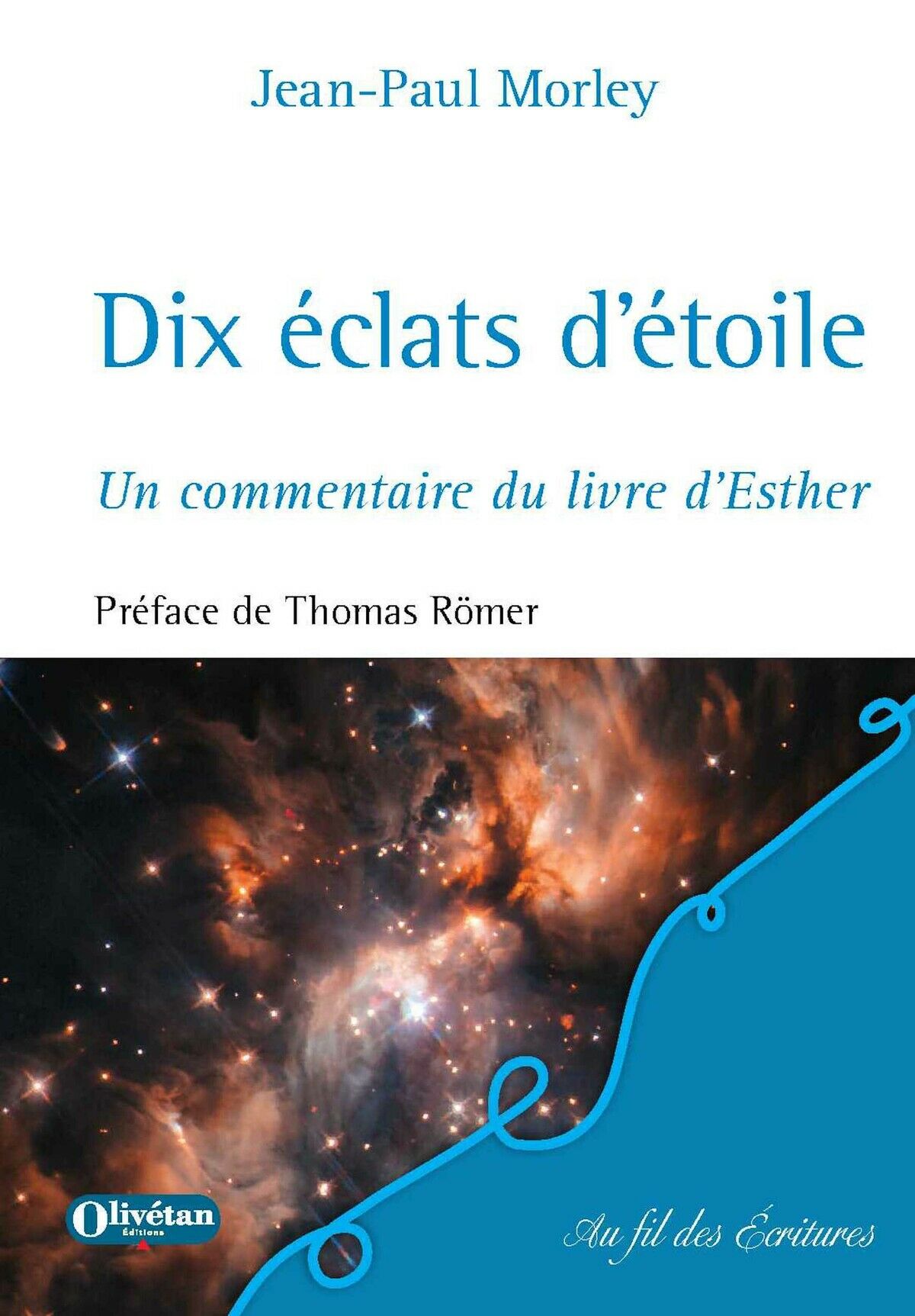

Lorsque l’inoubliable professeure de Premier Testament, Françoise Smith, animait un groupe de recherche à la Faculté de théologie de Paris, elle offrit à chacun·e une piste de recherche. Elle me proposa le livre d’Esther. Ce fut une chance pour moi, car il s’agit d’un roman étonnant, passionnant, le seul livre de toute la Bible à ne jamais évoquer Dieu. Ce texte est rempli de renversements et de finesses, je m’y suis plongé avec gourmandise. F. Smith me proposa d’en faire un article dans un livre collectif, puis un cours d’un semestre en Premier Testament à la Faculté de Théologie de Paris. Ce fut un beau moment pour les étudiants et pour moi. Plus je travaillais le texte, plus j’y découvrais de facettes. Des années plus tard, j’ai repris mes travaux avec le projet d’en faire une publication. Olivetan a accepté le projet et a suggéré le joli titre, Dix Éclats d’étoiles, qui évoque mon commentaire des dix chapitres du livre d’Esther, suivi de mes dix interprétations du roman.

Vous pouvez retrouver Dix éclats d’étoile sur le site Olivétan.