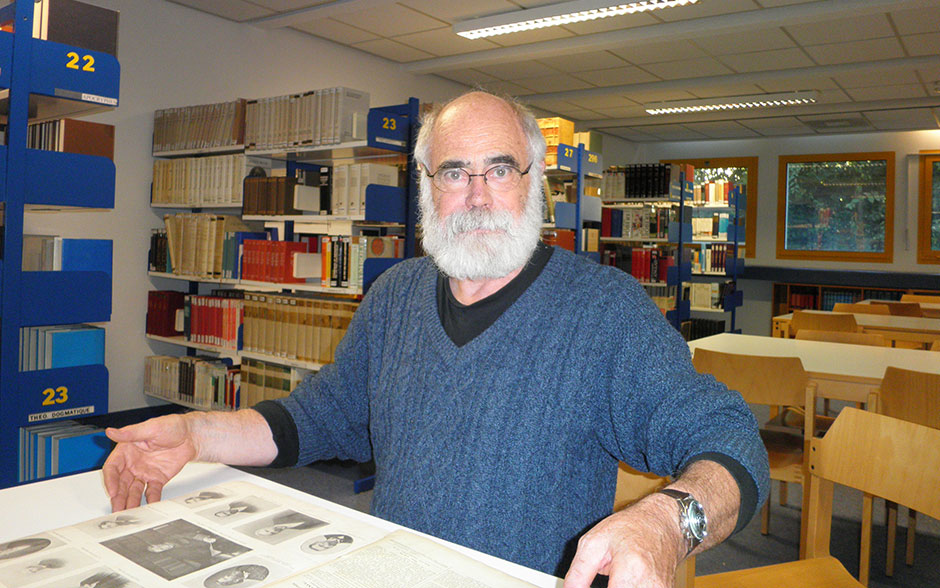

Jean-François, qui es-tu ?

Jean-François, qui es-tu ?

Je suis Jean-François Zorn, professeur honoraire de l’Institut protestant de théologie de Montpellier, où j’ai enseigné la théologie pratique puis l’histoire contemporaine et la missiologie, ma spécialité, de 1994 à 2011.

Pour(-)quoi écris-tu ?

C’est mon métier ! Mais surtout parce l’histoire de la mission, qui a beaucoup été le fait des missionnaires eux-mêmes, doit aussi faire partie de l’histoire générale, religieuse bien sûr, mais également sociale, culturelle et politique, car la mission, dans sa dimension internationale, a été mêlée à tous les événements du monde.

Quelle est l’histoire de ce livre ?

C’est le second tome d’une histoire désormais complète de la Société des Missions évangéliques de Paris dite « Mission de Paris ». J’ai écrit ; en 1993, Le grand siècle d’une mission protestante. La Mission de Paris de 1822 à 1914. Ce travail, réalisé dans le cadre d’une thèse de doctorat, m’avait été demandé par le Defap. Il a été réédité en 2012, car il figurait dans la bibliographie de l’agrégation d’histoire. Le Defap m’a demandé de poursuivre au-delà de 1914, c’est pourquoi je viens de sortir, après de très longues années de recherche, Une mission protestante dans des temps de crise. La Mission de Paris de 1914 à 1971. Pendant tout le XXe siècle, la Mission de Paris a poursuivi son soutien aux Églises naissantes en Afrique, Madagascar et le Pacifique, à travers neuf champs de mission dont trois sont des créations (Lesotho, Sénégal, Zambèze) et six des héritages (Tahiti, Gabon, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Cameroun, Togo) à la suite des bouleversements dans l’espace colonial des pays sous influence anglaise et allemande passant sous influence française. L’ouvrage parcourt donc tout ce siècle avec deux guerres mondiales au cours desquelles la Mission de Paris a accompagné ceux qu’on a appelés « les soldats indigènes », notamment en les accueillant dans les paroisses de France. Dans l’entre-deux-guerres, elle a tenu un important pavillon à l’Exposition coloniale internationale de 1931 à Vincennes et, pour montrer sa volonté de sauvegarder les cultures, a protesté contre l’exhibition des Kanaks comme d’ex-cannibales. Après la guerre, dans le cadre de l’indépendance des pays d’Afrique et de Madagascar, elle a soutenu de manière critique la manière dont la France, mais également certains mouvements indépendantistes, envisageait la fin de la colonisation en termes de rupture avec les « métropoles ». Son modèle était l’autonomie des Églises à laquelle elle avait inlassablement travaillé. Ainsi, en disparaissant en 1971 pour donner naissance à la Cevaa (internationale) et au Defap (national), elle mettait fin à la mission à sens unique, Nord/Sud, au profit de la mission commune, « de partout vers partout » inspirée par son interprétation de l’Évangile s’adressant à tous les humains, quelle que soit leur appartenance ethnique. Je ne doute pas que ce travail pourra inspirer la recherche actuelle de nos Églises de France sur la manière de comprendre et de vivre l’Église universelle aujourd’hui.