Lecture de la Bible

Le premier fondamental qu’il me semble important de souligner est l’accès universel à la lecture de la Bible. La Réforme affirme que chacun doit avoir la possibilité de lire et de méditer les textes. Dès le XVIe siècle, Martin Luther a traduit la Bible en allemand. Dans son sillage, d’autres traducteurs ont œuvré en Europe : William Tyndale pour l’anglais, Olivétan pour le français, Casiodoro de Reina pour l’espagnol, etc. L’effort s’est poursuivi aux siècles suivants quand des sociétés bibliques ont entrepris de traduire et de diffuser la Bible au-delà de l’Europe. Aujourd’hui, l’Alliance biblique universelle oeuvre pour qu’un jour chaque personne puisse accéder à la Bible dans la langue et par le média de son choix.

La Réforme, par le sola scriptura (l’Écriture seule), a mis en lumière les dérives d’une Église qui, parfois, avait laissé ses coutumes prendre le pas sur la Parole. Cette critique garde une force actuelle : chaque fois qu’une tradition devient plus importante que l’Évangile, chaque fois qu’un discours humain prétend avoir le dernier mot, notre tâche est de les dénoncer. Cela ne veut pas dire que les traditions sont inutiles, mais qu’elles doivent, toujours, rester au service de la Parole sans jamais la surpasser.

Déjà sauvée

À ce fondement s’ajoute le recentrage sur l’essentiel : Dieu lui-même, révélé en Jésus-Christ. Et ce Dieu, alléluia, nous offre sa grâce gratuitement et inconditionnellement. Je suis d’ores et déjà assurée que je suis sauvée par grâce. Je n’ai rien à acheter, rien à mériter, rien à prouver. En Jésus-Christ, Dieu m’accueille et m’aime telle que je suis, avec mes qualités comme mes défauts, mes richesses comme mes faiblesses. Et cela change tout : déchargée du poids de la peur ou de la comparaison, je peux diriger mon regard sur le présent. C’est comme quand on a reçu un trop grand cadeau et qu’il n’est pas nécessaire d’en rendre un similaire en retour ; débarrassés du devoir du « contre-don », trop heureux de ce cadeau prodigieux, nous pouvons, nous-mêmes, nous tourner vers d’autres, et faire rebondir un peu de la surabondance de cette espérance reçue.

Humilité et faillibilité

Un autre point qui, personnellement, me touche et me conforte dans l’affirmation de mon identité protestante réformée, c’est l’humilité imposée à l’Église à travers la maxime Ecclesia semper reformata est qui signifie « l’Église doit toujours se réformer ». Cette formule date probablement du XVIIe siècle, du protestantisme hollandais ; Karl Barth l’a reprise au XXe siècle, lui donnant de la vigueur. L’Église doit rester en évolution et en capacité de se remettre en question puisqu’elle ne possède pas la vérité absolue. Cela me convient : je peux avancer avec mes questions et mes doutes. La foi n’est pas un système figé, mais une recherche commune, toujours éclairée par la lumière de l’Écriture.

Vivre dans une Église faillible, mais en réforme permanente, centrée sur l’Écriture et sur la grâce, est à mes yeux, le plus beau cadeau de la Réforme. Je me sens nourrie par cette grâce et libre de marcher en compagnie d’une communauté ancrée sur la méditation de la Bible.

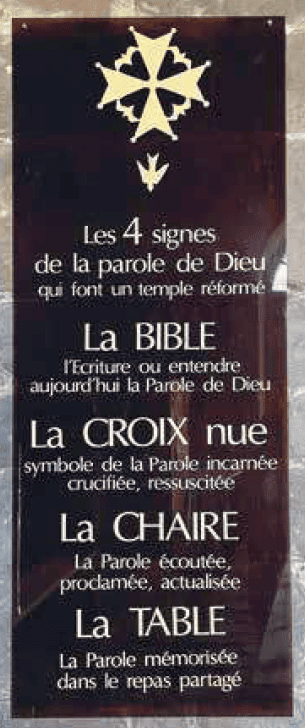

Boissonnade, à Moissac-Vallée-

Française dans les Cévennes,

autrefois église Notre-Dame-de-

Valfrancesque

© NRR