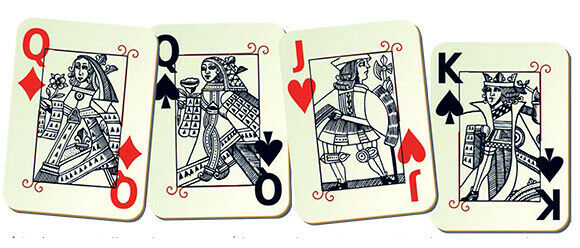

Outre la relation personnelle à son Dieu, le cœur de la vie chrétienne peut sans doute se définir comme un équilibre entre des points d’ancrage formant comme les quatre pieds d’un tabouret : la prière, l’accueil, l’étude et la solidarité.

Qu’est-ce qu’un témoignage ?

La mission de l’Église qui en découle naturellement devrait être de faciliter l’accès à ces piliers pour chacun de ses membres, ainsi que d’exprimer l’espérance de la communauté vers l’extérieur. C’est ce que l’on appelle communément le témoignage.

Il va être proposé aux synodes la création d’une équipe nationale consacrée à ce témoignage, ce qui permettrait de replacer ce mot au centre des préoccupations. Reste que la définition donnée à la notion de témoignage est en évolution constante dans les Églises depuis des siècles. S’agit-il d’évangélisation militante, de soutien social considéré comme une conséquence de la foi, de mission extérieure ou intérieure, de recherche théologique ou éthique, de piété communautaire, d’éducation et de formation ? Toutes ces orientations sont de l’ordre du témoignage, devenu mot-valise au fil du temps.

Privilégier l’équilibre aux tensions

Les rapporteurs nationaux sur le sujet ont privilégié deux axes pour qualifier les responsabilités possibles d’une équipe « Témoignage » : la diaconie et l’évangélisation. Ce choix est compréhensible au regard de l’évolution de l’Église et des inflexions qui l’animent. Suivant les personnalités, certains seront plus attirés par la nécessité d’évangéliser de manière directe, voire militante, pour partager l’espérance de la résurrection et suivre le Christ. D’autres s’attacheront plus à l’écoute du monde en privilégiant une diaconie sociale ouverte à leurs contemporains et la participation aux débats de société.

On peut donc voir dans cette union de la diaconie et de l’évangélisation le souci de tenir ensemble des manières de concevoir et vivre la foi, en « intégrant la diversité de l’Église universelle », selon l’expression des rapporteurs.

Rendre compte d’une Église présente à l’Évangile

Mais si l’on se réfère à la Bible (1 Pi 2.4-10), les dimensions de l’Église reprennent les pieds du tabouret évoqué plus haut et se définissent donc en quatre piliers : martyria, leiturgia, koinônia, diakonia. Cela peut se traduire par présence, liturgie, communion, diaconie. Le premier terme, « présence », est une traduction libre, car techniquement ce devrait être « témoin », en référence aux chrétiens martyrisés pour leur foi. Mais le témoin au sens premier du terme est celui qui a vu et rend compte de ce qu’il a vu. Au fil des siècles, la notion de témoin s’est transformée jusqu’à presque se confondre avec la fonction d’évangélisation, donnant au témoignage un caractère militant. Le terme de « présence » rend davantage compte de la stabilité du message de l’Église, qui doit simplement vivre son espérance de l’Évangile et dire ce qu’elle vit.

quatre piliers sont nécessaires : présence, liturgie, communion et diaconie

Manifester liturgie et communion

Les deux autres piliers de l’Église que sont la liturgie et la communion ne peuvent être passés sous silence dans les projets de réforme. Faire fi de deux des quatre pieds serait favoriser une tension binaire qui risquerait de se traduire par un manque flagrant d’équilibre.

Or le titre exact de l’EPUdF est « Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée ». La notion de communion y est donc centrale et ne correspond pas au souci de traduire simplement le souhait d’une communauté ouverte à tous, comme l’induirait l’expression couramment utilisée de « diversité de l’Église universelle ». À proprement parler, l’Église n’est pas diverse, elle est plurielle. On ne dit pas d’un parent qu’il a divers enfants ; il en a plusieurs, chacun avec sa singularité de caractère et de personnalité. Parler de communion, c’est donc reconnaître à l’autre à la fois une place de même légitimité que la sienne propre et une différence indépassable.

Pour ce qui est de la liturgie, la question est la même, chacun rejoignant le Père par des formes et des expressions différentes, une culture ou une théologie particulière.

La vocation plus que la mission

L’une des voies du succès pourrait être l’évolution du terme « mission » que l’EPUdF met en avant dans ces synodes (« Mission de l’Église et ministères »). Car la définition de l’Église n’est sans doute pas de se doter elle-même d’une mission quelconque au regard de ce qu’elle perçoit à un temps donné d’une analyse de la Bible ou d’un éventuel ordre divin. En tenant sur ses quatre piliers, l’Église doit avant tout correspondre à sa vocation, étymologiquement « ce à quoi elle a été appelée ». Et cette vocation semble plus ressembler à un équilibre entre les principes qui la fondent qu’à une mission qu’elle se donnerait elle-même. Le réflexe humain sera toujours le même : au lieu d’écouter et de laisser entrer en soi une vérité extérieure, agir et se projeter dans des missions par peur du vide.

Vers une pluralité de ministères

La vocation de l’Église, s’appuyant sur les quatre piliers d’égale importance qui la définissent, devrait donc pouvoir se traduire par une équipe nationale garante de cet équilibre. Imaginer quatre personnes responsables de faire valoir les fondations de l’Église n’est pas aisé car on risque de favoriser l’un des piliers par rapport aux autres ; mais si cela réussit, alors la réalité de l’Église pourrait en être grandie.

Au moment où les synodes régionaux vont examiner les propositions sur la mission de l’Église, cette notion d’équilibre semble fonder le reste de la réflexion. Car il faudra bien se prononcer sur la diversité des ministères, évoquée dans les rapports préparatoires comme une « variété de ministères ». Là encore, s’il s’agit de bien clarifier chacun des piliers, il serait bon de parler d’une pluralité de ministères. Car évoquer la variété, c’est placer la réflexion sur la comparaison entre différentes fonctions. Immanquablement les débats se laisseront happer par les manques au regard du pastorat classique, créant l’impression de sous-pasteurs. La question posée n’est cependant pas de cet ordre ; elle cherche à savoir comment renforcer chaque pilier pour vivre réellement l’équilibre relatif à l’Église de la première épître de Pierre.

Différencier ministère et fonction

Pour définir les ministères dont l’Église aura besoin pour correspondre à sa vocation, il importe de préciser les fonctions. La notion de ministère se réfère à celle de magistère. Dans la théologie protestante, le magistère est exclusivement celui du Christ, qui donne donc la direction. Le ministère relève de l’accompagnement des humains dans la communauté. À ce titre, il est soumis aux piliers de l’Église, dont il constitue le socle vivant. Dans l’idéal, devraient donc se constituer quatre types de ministères : enseignant, liturge, pasteur et diacre. Ils correspondraient aux piliers évoqués par les termes de « présence », « liturgie », « communion », « diaconie ». La mention de prophète signalée dans la liste des ministères d’Éphésiens 4.11 est un peu différente, en ce sens que le prophète n’est pas un pilier de l’Église mais parle sous l’inspiration divine pour la réformer de l’extérieur.

Ces ministères doivent être resitués dans leur vocation : servir de pilier pour que l’Église et ses membres puissent répondre à leur propre vocation. Au fil du temps, ces ministères ont été souvent compris comme des fonctions et confondus avec elles, s’insérant dès lors dans une organisation ecclésiale avec des missions, un cahier des charges et des attributions spécifiques. Si la délimitation de fonctions est légitime concernant les salariés d’une entreprise, un ministère doit cependant continuer à servir la vocation qui le fonde.

Les débats au sein des différents synodes régionaux de l’EPUdF auront donc la lourde tâche de clarifier les différents ministères dont l’Église a besoin pour répondre à sa vocation, ainsi que les fonctions auxquelles elle doit faire appel pour sa bonne marche.